Почему Китай взлетел, а Россия - нет.

Китай на момент начала экономических реформ в 1980-е управлялся совсем другими людьми, чем постсовок. Костяк тогдашнего китайского руководства - это натуральные герильеро, партизанские командиры. Т.е. по молодости они все реально бегали с винтовкой по горам, воевали с Гоминьданом и местным warlord'ами.

Почему так вышло? Мао у нас демонизируют, но его репрессии сильно отличались от сталинских: они не особо проредили руководство партии. Т.е. партизанских командиров отовсюду выгнали, пересажали, отправили убирать навоз за свиньями но в основном НЕ УБИЛИ. И после его смерти они вернулись к власти.

Так что руководители Китая на 1980 г. - это люди:

1) Жестокие и привычные к насилию

2) Инициативные. Это не Акакии Акакиевичи, правившие СССР, которые перекидывают ответственность друг на друга и в итоге не способны отдать простейший приказ.

3) Совсем неглупые.

Они попробовали строить плановую экономику. Получилось так себе. Значит, надо пробовать что-то другое. Может быть, посоветоваться с американцами?

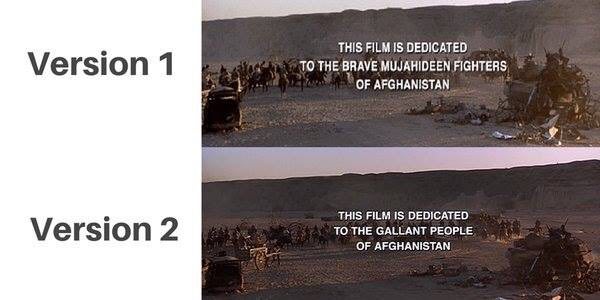

В 1980 г. в Китай прилетел Милтон Фридман и начал настаивать на немедленном внедрении мер, позднее получивших название "Washington Consensus". Приватизиция, дерегуляция, austerity, отпустить цены и т.д.

И тут случилось неожиданное: его послали на три буквы. Причем не столько из-за расхождений в макроэкономических воззрениях, сколько из-за опасения социальных последствий немедленной экономической либерализации.

В итоге Всемирный банк и МВФ изменили свою линию поведению по отношению к Китаю. Когда они поняли, что продавить свою линию не получится, они приняли "demand-driven approach". В смысле, мы ничего навязывать не будем, но по запросу готовы помочь и проконсультировать. Это РАДИКАЛЬНО отличалось от политики в отношении постсовка и основной причиной этого была первоначально жесткая реакция правителей Китая.

Фундаментальным отличием китайских реформ от российских была не только медленная и частичная дерегуляция, но и отсутствие приватизации. Значение этого факта невозможно переоценить. Массовая приватизация неизбежно отдает собственность в руки воров, бандитов и коррупционеров - по иному просто быть не может. Получив за счет коррупционных связей (или, выражаясь мягче, лоббистского ресурса) государственное имущество они будут вкладывать полученные доходы в расширение тех же самых связей, с тем, чтобы продолжать их монетизировать - и так по новой. Т.е. складывается порочный круг, выхода из которого, до сих пор - более чем 30 лет спустя - не просматривается.

В Китае, где приватизации не было, капитализм развивался несколько иначе. Он тут несомненно crony, спору нет - взять хотя бы пример компании Huawei, вокруг которой сейчас бушует скандал. Ее основатель Жень Чжэнфэй был большой шишкой в инженерном корпусе китайской армии: достаточно сказать, что он был делегатом на XII съезде КПК (где, кстати и была принята формулировка о "социализме с китайской спецификой). И жена у него была непростая - дочь замгубернатора провинции Сычуань. Можно предположить, что и то, и другое, сильно помогло Чжэнфэю в получении заказов на первых порах.

И тем не менее, на этом примере видна принципиальная разница между Китаем и РФ. Да, Чжэнфэй, вероятнее всего, получал заказы через свои связи, и профессиональные, и семейные. Но заказы эти размещались не на купленных за полторы копейки государственных мощностях, а на новых предприятиях, созданных с нуля.

Можно назвать десятки китайских миллиардеров, создавших что-то принципиально новое, что в промышленности, что в IT. Много ли таких имен можно назвать в России, с ее олигархами, продолжающими паразитировать на советском наследии? Полагаю, что не последняя причина этого - родовая травма приватизации, на десятилетия вперед развратившая нарождающийся капиталистический класс России. Раз крупно заработав за счет связей в госаппарате, российские капиталисты продолжают воспроизводить эту схему и дальше.