Size: a a a

2020 August 30

На самом деле, всю эту шумиху вокруг "вступления в ЕС", которую периодически поднимают северо-евразийские мыслители в вышиванках и их друзья в Москвабаде, совершенно сложно понять. Ну, есть же более-менее четкие правовые критерии этой процедуры! Все это базируется на Римском договоре, а через него - Маастрихтском соглашении 1992 года и декларации в Копенгагене от 1993 года: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8. То есть, теоретически заявки можно отправлять на "деревню дедушке", но и только. Чтобы ваша заявка была хотя бы принята к рассмотрению (!), ваша страна должна отвечать куче, просто вагону и маленькой тележке требований Евросоюза. От рыночной экономики, отсутствия протекционизма, нерыночного субсидирования тарифов до защиты прав нацменьшинств и их языков (да, да, никаких тебе "одна страна - один (украинский) язык") не получится. После того, как Брюссель соблаговолит рассмотреть вашу заявку, вам предложат пакет мер, после выполнения которых (а это может занять и 10, и 20, и даже 30 лет) вам дадут статус потенциального члена ЕС. В коем также можно провести 5, 10 и так далее лет. И лишь на заключительной стадии бантустан получает цацку - статус официального кандидата на вступление в ЕС и ему рисуется дорожная карта на ближайшие 3-5 лет, чтобы его приняли в ЕС. Поэтому мрии украинских и белорусских вышиванок о "вступлении в ЕС" являются даже не фантастикой или фентези, а миром обколотых наркоманов. На Украине в 2015 году Порошенко обещал подать заявку на вступление в ЕС в 2019 году, а в 2019 году обещал подать в... 2024 году. В промежутке между этими датами глава Еврокомиссии (правительства) Жан Клод Юнкер нагло заявил, что Украине вообще не место в ЕС в ближайшие 15 лет. То есть, никогда. Теперь по хронологии и очереди на вступление в ЕС (будет полезно знать украинским и белорусским фантазерам). Первыми на очереди на вступление в ЕС до 2025-2030 годов стоят формально в статусе официальных кандидатов Северная Македония (подала заявку еще в 2004 году), Албания и Сербия (2009 год) и Черногория (2008 год). Как видим, ожидание в предбаннике Евросоюза для этих небольших и бедноватых стран составляет порядка 20 лет. Отдельная история - это Турция, которая с 1987 года находится в состоянии официального кандидата! Потенциальным кандидатом является Косово, но это "государство" заявку официально еще не подавало. И на этом все! Резюме простое: никто в Евросоюзе даже ради политических амбиций в течение ближайших 10 лет как минимум не будет начинать хотя бы переговоры с Украиной и Белоруссией об их возможном приеме в состав ЕС (то есть, примут заявку). С Украиной ИМХО вариант вообще один возможен: это развал этого государства на 2-3-4 бантустана и отдельное вхождение Западной Украины (бывшие территории Австро-Венгрии) в переговорный процесс с ЕС. Такую "украину" Евросоюз вполне может согласовать (чисто теоретически). У Белоруссии шанс лишь в массовой трудовой миграции или же разделе этого дистрикта между Польшей, Литвой и РФ. Те белорусы, кто попадет под "гнет польских панов", хаха, смогут попасть таким образом в ЕС. Ну или индивидуально в качестве гастарбайтеров. Сорри за цинизм. #ЕС

(к репосту)

Согласен с Дмитрием. Возможно, для Украины и Белоруссии был бы шанс в разделении на 3-4 государства (для Украина, возможно, и на 5-6 государств). Причём надо это было делать ещё в 1990-е. Вероятно, Галиция и Буковина из состава УССР и Западная Белоруссия из состава БССР сейчас были бы уже в составе ЕС (вошли бы наверное в одно время с Хорватией).

Страх перед разделом государств бывшего СССР вообще иррационален. В 1991 году развинтили на 15 государств СССР – и рука не дрогнула. А дальше… Ну тут уже начинается конспирология, почему это дальше не произошло.

Согласен с Дмитрием. Возможно, для Украины и Белоруссии был бы шанс в разделении на 3-4 государства (для Украина, возможно, и на 5-6 государств). Причём надо это было делать ещё в 1990-е. Вероятно, Галиция и Буковина из состава УССР и Западная Белоруссия из состава БССР сейчас были бы уже в составе ЕС (вошли бы наверное в одно время с Хорватией).

Страх перед разделом государств бывшего СССР вообще иррационален. В 1991 году развинтили на 15 государств СССР – и рука не дрогнула. А дальше… Ну тут уже начинается конспирология, почему это дальше не произошло.

Лукашенко сегодня опять бегал по дворцу в бронежилете и с автоматом. Московские политтехнологи пытались вылепить из деда «второго Альенде», а в итоге получилось какое-то посмешище – что-то вроде гибрида Мугабе и Гиви-Моторолы. Даже в какой-то мере жалко Лукашенко – уйди вовремя, и остался бы в памяти как последний советский директор совхоза – политрук. А так будут вспоминать как ополоумевшего деда, транслирующего всему миру наступающую шизофрению, с манией преследования его бомбардировщиками НАТО с ядерными зарядами.

Две новости из Крыма:

«В Симферополе и 39 посёлках Крыма начали ограничивать подачу воды. Администрация Симферополя заранее подготовилась к ЧС и создала карту с метками, где по городу будут располагаться бочки с водой. Забор воды жителями будет производиться из десяти кранов во избежание очередей и давки.

Уже 26 августа из кранов в Симферополе пошла вода персикового цвета. Гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов объяснял, что это идут в водопровод иловые остатки из водохранилищ, справиться с которыми фильтры не могут».

+++

«В Крыму отказались принимать воду из фашистской Украины даже во время гуманитарной катастрофы, настигающей полуостров. Владимир Константинов, глава Госсовета Республики Крым:

«Пока у власти на Украине люди, исповедующие нацизм, прикасаться к этой воде крымчане не будут! Это для нас крайне опасно».

Тут даже комментировать ничего не надо. Просто жалко простых людей, ставших заложниками клептократов и дебилов.

«В Симферополе и 39 посёлках Крыма начали ограничивать подачу воды. Администрация Симферополя заранее подготовилась к ЧС и создала карту с метками, где по городу будут располагаться бочки с водой. Забор воды жителями будет производиться из десяти кранов во избежание очередей и давки.

Уже 26 августа из кранов в Симферополе пошла вода персикового цвета. Гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов объяснял, что это идут в водопровод иловые остатки из водохранилищ, справиться с которыми фильтры не могут».

+++

«В Крыму отказались принимать воду из фашистской Украины даже во время гуманитарной катастрофы, настигающей полуостров. Владимир Константинов, глава Госсовета Республики Крым:

«Пока у власти на Украине люди, исповедующие нацизм, прикасаться к этой воде крымчане не будут! Это для нас крайне опасно».

Тут даже комментировать ничего не надо. Просто жалко простых людей, ставших заложниками клептократов и дебилов.

2020 August 31

Возвращаясь к теме особых отношений Германии и России.

Прочитал «Германо-российский сборник статей об исторических связях России и Европы» с берлинской конференции 2018 года, организованной Фондом Конрада Аденауэра. Вот типичное, краткое описание особых отношений двух стран.

«В своей европейской политике Кремль делал отчётливую ставку на Германию. Отношения Москвы и Берлина неоднократно характеризовались обеими сторонами как «стратегическое партнёрство». Интересно, что этот термин президент Путин использовал применительно к отношениям Россия-ЕС чаще, чем канцлер А.Меркель. Это объясняется не только тем, что Германия находилась в числе главных торговых партнёров России. Для российской политической элиты также важно было заручиться поддержкой Берлина в международных делах. В Кремле высоко оценили неучастие Германии в военных операциях в Ираке и негативное отношение Берлина к идее Дж. Буша-младшего принять Украину и Грузию в члены НАТО на Бухарестском саммите 2008 г.

Почему отношения России и Европы (и особенно Германии) так и останутся тесными?

Исторически российское государство существовало как модернизационный проект, и качественные шаги вперёд ему удавалось делать только благодаря заимствованию передовых технологий на Западе. Российские элиты, несмотря на порой демонстрируемый ими консерватизм, традиционно тяготели к Западу, к Европе, а проекты «особого пути» поддерживались Москвой в силу осознания собственной неспособности сократить отставание в развитии.

Как правило, поиски «особого пути» сопровождались конструированием образа экзистенциального врага, что в условиях дефицита демократических институтов использовалось элитами для легитимизации своей власти. А демографические тенденции в России таковы, что спрос среди населения на взаимодействие и сотрудничество с Западом будет только повышаться.

Согласно данным ОЭСР, средняя доля России на мировом рынке самых высокотехнологичных продуктов (фармацевтика, компьютеры и аэрокосмическая техника) не превышает и 0,5%. И улучшить этот показатель без помощи наиболее технологически развитых стран Россия сегодня не в состоянии».

Прочитал «Германо-российский сборник статей об исторических связях России и Европы» с берлинской конференции 2018 года, организованной Фондом Конрада Аденауэра. Вот типичное, краткое описание особых отношений двух стран.

«В своей европейской политике Кремль делал отчётливую ставку на Германию. Отношения Москвы и Берлина неоднократно характеризовались обеими сторонами как «стратегическое партнёрство». Интересно, что этот термин президент Путин использовал применительно к отношениям Россия-ЕС чаще, чем канцлер А.Меркель. Это объясняется не только тем, что Германия находилась в числе главных торговых партнёров России. Для российской политической элиты также важно было заручиться поддержкой Берлина в международных делах. В Кремле высоко оценили неучастие Германии в военных операциях в Ираке и негативное отношение Берлина к идее Дж. Буша-младшего принять Украину и Грузию в члены НАТО на Бухарестском саммите 2008 г.

Почему отношения России и Европы (и особенно Германии) так и останутся тесными?

Исторически российское государство существовало как модернизационный проект, и качественные шаги вперёд ему удавалось делать только благодаря заимствованию передовых технологий на Западе. Российские элиты, несмотря на порой демонстрируемый ими консерватизм, традиционно тяготели к Западу, к Европе, а проекты «особого пути» поддерживались Москвой в силу осознания собственной неспособности сократить отставание в развитии.

Как правило, поиски «особого пути» сопровождались конструированием образа экзистенциального врага, что в условиях дефицита демократических институтов использовалось элитами для легитимизации своей власти. А демографические тенденции в России таковы, что спрос среди населения на взаимодействие и сотрудничество с Западом будет только повышаться.

Согласно данным ОЭСР, средняя доля России на мировом рынке самых высокотехнологичных продуктов (фармацевтика, компьютеры и аэрокосмическая техника) не превышает и 0,5%. И улучшить этот показатель без помощи наиболее технологически развитых стран Россия сегодня не в состоянии».

Интересные статистические данные, по которым можно понять главную внешнеполитическую активность Московии на разных направлениях.

Всю информацию (дипломатические письма, сообщения агентов, данные из европейских гаает и т.д.) в XVI в. начали разбивать на регионы, составляли в книги и хранили в специальных сундуках в Посольском приказе. Теперь данные по столетиям.

- В XV в. была составлена 1 книга по связям со Священной Римской империей (далее просто – Империя), 2 книги по связям с Польшей, 2 по связям с Крымом, 1 по связям с Ногайской ордой.

- В середине XVI в.: 3 книги по связям с Империей и Пруссией, 3 - с Польшей, 3 - с Ногайской ордой, 9 - с Крымом, 1 книга по связям с православными иерархами, 1 - с Турцией.

- В начале XVII в. резко увеличивается и количество стран, с которыми у России складываются дипломатические отношения, и сами данные, получаемые от дипломатов. 10 книг было составлено о взаимоотношениях с Империей и Пруссией, 24 - с Польшей, 10 - с Ногайской ордой, 21 - с Крымом, 3 - с Турцией, с православными иерархами - 3, с Римом - 3, с Персией – 5, со Швецией - 7, с Англией - 2, с Данией - 2, с Грузией – 2.

Всю информацию (дипломатические письма, сообщения агентов, данные из европейских гаает и т.д.) в XVI в. начали разбивать на регионы, составляли в книги и хранили в специальных сундуках в Посольском приказе. Теперь данные по столетиям.

- В XV в. была составлена 1 книга по связям со Священной Римской империей (далее просто – Империя), 2 книги по связям с Польшей, 2 по связям с Крымом, 1 по связям с Ногайской ордой.

- В середине XVI в.: 3 книги по связям с Империей и Пруссией, 3 - с Польшей, 3 - с Ногайской ордой, 9 - с Крымом, 1 книга по связям с православными иерархами, 1 - с Турцией.

- В начале XVII в. резко увеличивается и количество стран, с которыми у России складываются дипломатические отношения, и сами данные, получаемые от дипломатов. 10 книг было составлено о взаимоотношениях с Империей и Пруссией, 24 - с Польшей, 10 - с Ногайской ордой, 21 - с Крымом, 3 - с Турцией, с православными иерархами - 3, с Римом - 3, с Персией – 5, со Швецией - 7, с Англией - 2, с Данией - 2, с Грузией – 2.

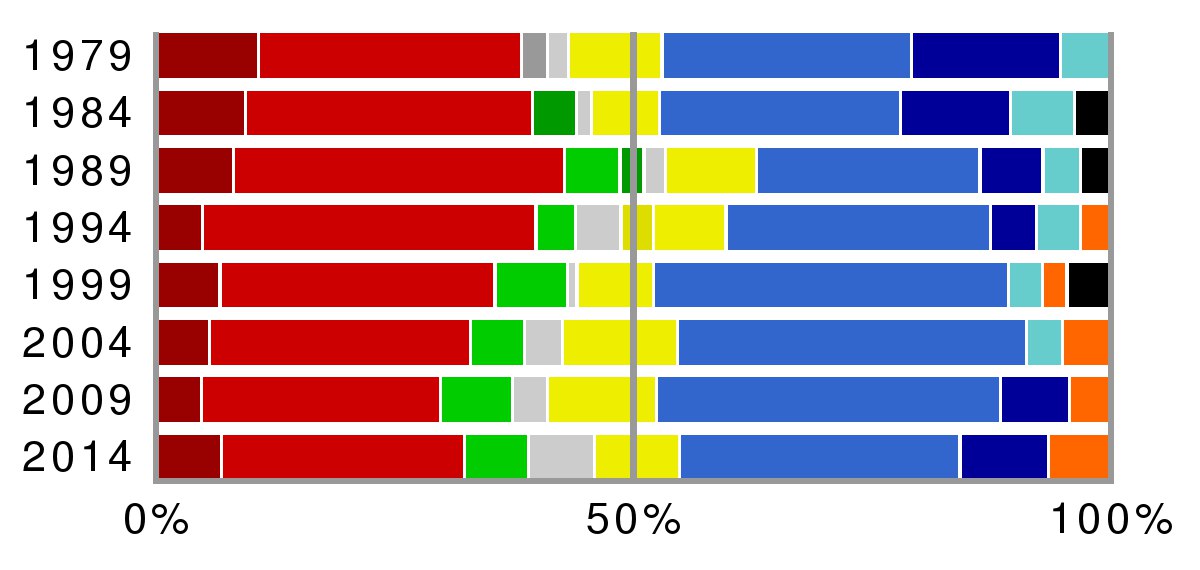

Вся картина экономической истории России последних двадцати лет в одной диаграмме.

Хорошо видно, что до 2014 основной вклад в рост экономики вносило потребление домохозяйств. После 2014 года потребление – в глубоком кризисе. С этого времени российская экономика стала всецело экспортно-импортной (данные - ИНП РАН)

Хорошо видно, что до 2014 основной вклад в рост экономики вносило потребление домохозяйств. После 2014 года потребление – в глубоком кризисе. С этого времени российская экономика стала всецело экспортно-импортной (данные - ИНП РАН)

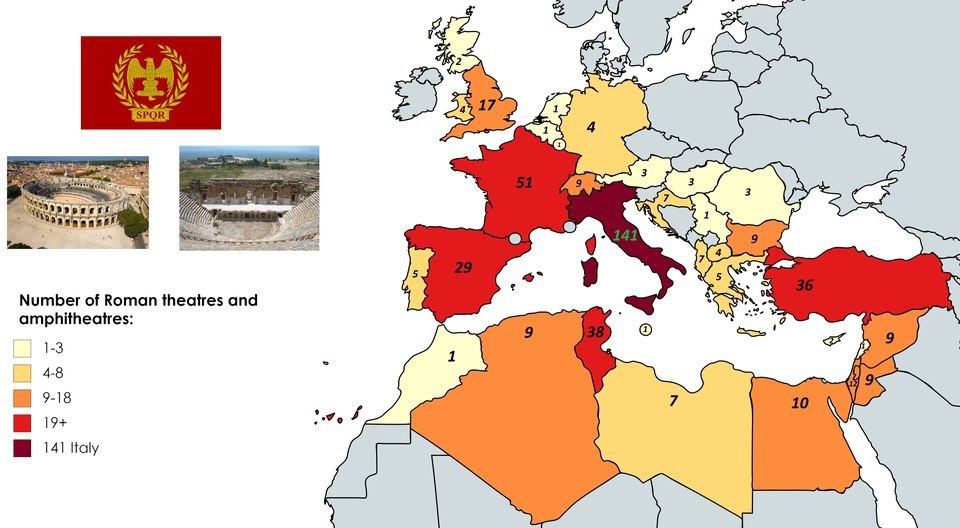

Количество римских театров и амфитеатров в стране. В отличие от других римских древностей театры и амфитеатры (или их развалины) хорошо сохранились и потому поддаются учёту.

Наглядная картина того, что после Италии наибольшее число этих сооружений было в Галлии, причём в основном в южной её части. Это вторая по уровню развития территория в Римской империи. Но если брать «плотность» театров (их число на площадь территории), то территория современного Туниса по развитию будет близка к Италии. Тунис «сидел» на поставках пшеницы, оливкового масла, мяса и кожи в Рим, и это позволяло иметь высокий уровень жизни. Плюс это был самый короткий путь из заморских колоний до Рима, что позволяло поддерживать большой грузооборот по морю (в отличие от второй по значимости житницы империи – Египта)

Наглядная картина того, что после Италии наибольшее число этих сооружений было в Галлии, причём в основном в южной её части. Это вторая по уровню развития территория в Римской империи. Но если брать «плотность» театров (их число на площадь территории), то территория современного Туниса по развитию будет близка к Италии. Тунис «сидел» на поставках пшеницы, оливкового масла, мяса и кожи в Рим, и это позволяло иметь высокий уровень жизни. Плюс это был самый короткий путь из заморских колоний до Рима, что позволяло поддерживать большой грузооборот по морю (в отличие от второй по значимости житницы империи – Египта)

России важно продержаться ещё хотя бы десять лет без срыва в хаос (который может быть только следствием разборок в боярское давле-кланах). И за это время начать две главные реформы: перераспределение ренты от высшего 1% и от излишней милитаризации вниз – в потребительскую экономику, человеческий капитал и инфраструктуру; местное самоуправление и в целом в низовая демократия.

Ситуация с одним из крупнейших американских брокеров и письмами, в которых российским инвесторам сообщалось о возможном отказе в обслуживании и закрытии их счетов, заставила многих насторожиться и начать искать другие варианты покупки американских акций. Выход, конечно, нашелся.

Важно отметить, что в сложившейся обстановке безопаснее работать в российской юрисдикции и торговать американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже. Главное, выбрать надежного брокера. Мы рекомендуем присмотреться к инвестиционной компании «НФК-Сбережения». Этот брокер не только предлагает хорошие условия, но и постоянно проводит выгодные акции. Например, акция «Нулевая комиссия бессрочно»! Клиенты компании имеют уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота, а вознаграждение брокера составляет всего 1 рубль. Пополнять свой брокерский счет можно без комиссии и с карты любого банка.

Выгодно, надежно и никто не пришлет письмо с просьбой закрыть счет и вывести деньги.

Ознакомиться с полными условиями акции «Нулевая комиссия бессрочно»

Открыть брокерский счет онлайн

Важно отметить, что в сложившейся обстановке безопаснее работать в российской юрисдикции и торговать американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже. Главное, выбрать надежного брокера. Мы рекомендуем присмотреться к инвестиционной компании «НФК-Сбережения». Этот брокер не только предлагает хорошие условия, но и постоянно проводит выгодные акции. Например, акция «Нулевая комиссия бессрочно»! Клиенты компании имеют уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота, а вознаграждение брокера составляет всего 1 рубль. Пополнять свой брокерский счет можно без комиссии и с карты любого банка.

Выгодно, надежно и никто не пришлет письмо с просьбой закрыть счет и вывести деньги.

Ознакомиться с полными условиями акции «Нулевая комиссия бессрочно»

Открыть брокерский счет онлайн

Политолог Глеб Павловский в своей книге «Система РФ. Источники российского стратегического поведения: метод George F. Kennan»:

«Ранний Путин разделял догму постмодерна о том, что экономическая сила утвердилась на месте военной. Основанием национальных интересов он положил финансовое могущество России и к нему, срезая углы, рванулся самым коротким путем «сырьевой модели». Та несовершенна, но ведь для команды Кремля речь шла о безопасности, а не об экономике. Упрекнуть Путина можно в другом – в неверной ставке на тип глобализации.Российская экономика превратилась в финансовый сверхпузырь, обеспеченный америко-китайско-европейским бумом. Проект Путина – ультраглобалистский проект.

По характеру Путин буржуа, он не склонен к конфликтам. В анкете переписи 2002 года о своей профессии он написал «Оказываю услуги населению». Но (после 2014 года) стабильность отныне исключена.

Конечно, можно было допустить в Систему нормальный демократический конфликт на выборах с неопределённым исходом. Но для этого надо верить в добросовестность Системы, её готовность меняться, оставаясь собой. Такой веры у её хозяина – Путина – нет. Путин совершенно не верит в гражданские добродетели русских. Сталин искоренял непокорных, помнивших русскую революцию, Брежнев боролся с инакомыслящими, а Путин не верит в честное поведение вообще. Он самый большой скептик из всех правителей России».

«Ранний Путин разделял догму постмодерна о том, что экономическая сила утвердилась на месте военной. Основанием национальных интересов он положил финансовое могущество России и к нему, срезая углы, рванулся самым коротким путем «сырьевой модели». Та несовершенна, но ведь для команды Кремля речь шла о безопасности, а не об экономике. Упрекнуть Путина можно в другом – в неверной ставке на тип глобализации.Российская экономика превратилась в финансовый сверхпузырь, обеспеченный америко-китайско-европейским бумом. Проект Путина – ультраглобалистский проект.

По характеру Путин буржуа, он не склонен к конфликтам. В анкете переписи 2002 года о своей профессии он написал «Оказываю услуги населению». Но (после 2014 года) стабильность отныне исключена.

Конечно, можно было допустить в Систему нормальный демократический конфликт на выборах с неопределённым исходом. Но для этого надо верить в добросовестность Системы, её готовность меняться, оставаясь собой. Такой веры у её хозяина – Путина – нет. Путин совершенно не верит в гражданские добродетели русских. Сталин искоренял непокорных, помнивших русскую революцию, Брежнев боролся с инакомыслящими, а Путин не верит в честное поведение вообще. Он самый большой скептик из всех правителей России».

У западных историков всё чаще встречаю мнение, что 120-летнюю англо-французскую войну можно назвать Нулевой Мировой войной (раз уж есть Первая, чтобы её не отменять).

Англо-французская война продолжались примерно 70% времени между 1689 годом, когда потерпела неудачу первая попытка Франции вторгнуться в Англию, и 1815 годом, когда Веллингтон нанёс окончательное поражение Наполеону при Ватерлоо.

Британский историк, профессор Стэнфорда Иэн Моррис в своей книге «Почему властвует Запад» пишет об этой войне:

«Эта эпическая борьба была по своему значению войной за доминирование в европейском центре. Большие армии встречали залпами и атаковали друг друга в Германии и рыли окопы во Фландрии. Военные корабли топили и брали на абордаж друг друга в водах у французского побережья и Средиземного моря. А в лесах Канады и Огайо, на карибских плантациях и в джунглях Западной Африки и Бенгалии европейцы и их местные союзники вели десятки жестоких отдельных небольших войн, которые в совокупности сделали эту войну Запада первым сражением мирового масштаба».

Нулевая Мировая война шла по всему миру – в Северной и Южной Америке, в Индии, в Европе. Союзниками той или другой стороны были десятки стран (в т.ч. и Россия, воевавшая на стороне Англии на английские же деньги против Наполеона). И это ещё и первая «война на истощение», каковыми затем были Первая и Вторая Мировая. Моррис далее пишет:

«Во время этой войны смелых и вероломных поступков было совершено достаточно, чтобы их описаниями полностью заполнить эту книгу, однако реальная история рассказывалась на языке фунтов, шиллингов и пенсов. Благодаря кредиту британские армии и флоты регулярно пополнялись, но Франция не могла оплачивать свои счета. в 1763 году у истощённой Франции не осталось иного выбора, кроме как отдать бОльшую часть своей заморской империи

Впрочем, война Запада тогда ещё едва перевалила за середину. Даже Британия испытывала финансовые трудности. И когда плохо продуманная схема, имевшая целью заставить американских колонистов взять на себя оплату части счетов за эту войну, вызвала в 1776 году восстание, то Франция оказалась тут как тут с наличными деньгами и кораблями, что радикально изменило ситуацию для восставших. И даже кредитные возможности Британии не в силах были помочь одолеть решительно настроенных мятежников, которые находились за три тысячи миль от Англии, и другую великую державу».

То есть и появление на свет США – тоже плод этой Нулевой Мировой войны.

Также Моррис пишет, что и Великая Французская революция 1789 года случилась в ответ на желание французского короля ещё повысить налоги на войну. Более того, эта революция была в своей основе похожа на Февральскую революцию 1917 года в России – когда революционеры свергали монарха-неудачника, который, как им казалось, плохо ведёт войну, почти проиграл её, и сейчас они закончат её по-быстрому победой.

(Но в конце концов Англия экономически пересидела Францию и стала мировым гегемоном).

Англо-французская война продолжались примерно 70% времени между 1689 годом, когда потерпела неудачу первая попытка Франции вторгнуться в Англию, и 1815 годом, когда Веллингтон нанёс окончательное поражение Наполеону при Ватерлоо.

Британский историк, профессор Стэнфорда Иэн Моррис в своей книге «Почему властвует Запад» пишет об этой войне:

«Эта эпическая борьба была по своему значению войной за доминирование в европейском центре. Большие армии встречали залпами и атаковали друг друга в Германии и рыли окопы во Фландрии. Военные корабли топили и брали на абордаж друг друга в водах у французского побережья и Средиземного моря. А в лесах Канады и Огайо, на карибских плантациях и в джунглях Западной Африки и Бенгалии европейцы и их местные союзники вели десятки жестоких отдельных небольших войн, которые в совокупности сделали эту войну Запада первым сражением мирового масштаба».

Нулевая Мировая война шла по всему миру – в Северной и Южной Америке, в Индии, в Европе. Союзниками той или другой стороны были десятки стран (в т.ч. и Россия, воевавшая на стороне Англии на английские же деньги против Наполеона). И это ещё и первая «война на истощение», каковыми затем были Первая и Вторая Мировая. Моррис далее пишет:

«Во время этой войны смелых и вероломных поступков было совершено достаточно, чтобы их описаниями полностью заполнить эту книгу, однако реальная история рассказывалась на языке фунтов, шиллингов и пенсов. Благодаря кредиту британские армии и флоты регулярно пополнялись, но Франция не могла оплачивать свои счета. в 1763 году у истощённой Франции не осталось иного выбора, кроме как отдать бОльшую часть своей заморской империи

Впрочем, война Запада тогда ещё едва перевалила за середину. Даже Британия испытывала финансовые трудности. И когда плохо продуманная схема, имевшая целью заставить американских колонистов взять на себя оплату части счетов за эту войну, вызвала в 1776 году восстание, то Франция оказалась тут как тут с наличными деньгами и кораблями, что радикально изменило ситуацию для восставших. И даже кредитные возможности Британии не в силах были помочь одолеть решительно настроенных мятежников, которые находились за три тысячи миль от Англии, и другую великую державу».

То есть и появление на свет США – тоже плод этой Нулевой Мировой войны.

Также Моррис пишет, что и Великая Французская революция 1789 года случилась в ответ на желание французского короля ещё повысить налоги на войну. Более того, эта революция была в своей основе похожа на Февральскую революцию 1917 года в России – когда революционеры свергали монарха-неудачника, который, как им казалось, плохо ведёт войну, почти проиграл её, и сейчас они закончат её по-быстрому победой.

(Но в конце концов Англия экономически пересидела Францию и стала мировым гегемоном).

Вновь вернёмся к основам развития сельского хозяйства в России. В Красноярском крае фермер Евгений Калиновский получил грант 3 млн. руб. На эти деньги он приобрёл трактор. Калиновский называет сумму, с которой можно начать крупное растениеводческое хозяйство (он выращивает зерновые и масличные на 1000 га) – 30-40 млн. руб. Т.е. 0,5 млн. долларов. Но по зерну и масличным всё же идёт быстрый оборот – урожай можно собрать уже через год. Рентабельность по этим культурам сейчас в России около 25%. Т.е. на пятый год уже «отбиваешь» затраты и выходишь в чистую прибыль.

Но по другим направлениям первая отдача может начаться только через годы. Например, в плодоводстве. Не ускоришь рост, например, яблонь и груш, только после 10-12 лет после посадки пойдут ощутимые доходы. По крупному рогатому скоту и прудоводству – на 3-4-й год и далее.

Потому крупный российский бизнес и устремился в основном пока в отрасли с быстрой отдачей – зерновые и масличные, сахарная свёкла, птицеводство и свиноводство.

Поэтому по самым дефицитным нишам – КРС, плодоводство, ягоды, рыба в прудах и т.п. – нужны гранты и другая прямая помощь государства. Особенно – мелким хозяйствам, у которых нет «материнских капиталов», как у агрохолдингов. В том же Красноярском крае под эту грантовую программу «Агростартап» попадают 12 хозяйств на 58 млн. руб. Это хорошо, но нужно расширять программу.

Писал уже про исследования социологов, что из городов переехать в сельскую местность и начать там фермерство готовы 1-1,5%. Это потенциально сотни тысяч новых фермерских хозяйств (из них тысячи – крупные). При ощутимой прямой государственной поддержке (гранты, дешёвые кредиты) и косвенной (дороги, связь, электросети, пункты ветеринарии и т.д.) мы вполне могли бы получить развитую сельскую Россию.

https://ria.ru/20200815/1575785793.html

Но по другим направлениям первая отдача может начаться только через годы. Например, в плодоводстве. Не ускоришь рост, например, яблонь и груш, только после 10-12 лет после посадки пойдут ощутимые доходы. По крупному рогатому скоту и прудоводству – на 3-4-й год и далее.

Потому крупный российский бизнес и устремился в основном пока в отрасли с быстрой отдачей – зерновые и масличные, сахарная свёкла, птицеводство и свиноводство.

Поэтому по самым дефицитным нишам – КРС, плодоводство, ягоды, рыба в прудах и т.п. – нужны гранты и другая прямая помощь государства. Особенно – мелким хозяйствам, у которых нет «материнских капиталов», как у агрохолдингов. В том же Красноярском крае под эту грантовую программу «Агростартап» попадают 12 хозяйств на 58 млн. руб. Это хорошо, но нужно расширять программу.

Писал уже про исследования социологов, что из городов переехать в сельскую местность и начать там фермерство готовы 1-1,5%. Это потенциально сотни тысяч новых фермерских хозяйств (из них тысячи – крупные). При ощутимой прямой государственной поддержке (гранты, дешёвые кредиты) и косвенной (дороги, связь, электросети, пункты ветеринарии и т.д.) мы вполне могли бы получить развитую сельскую Россию.

https://ria.ru/20200815/1575785793.html

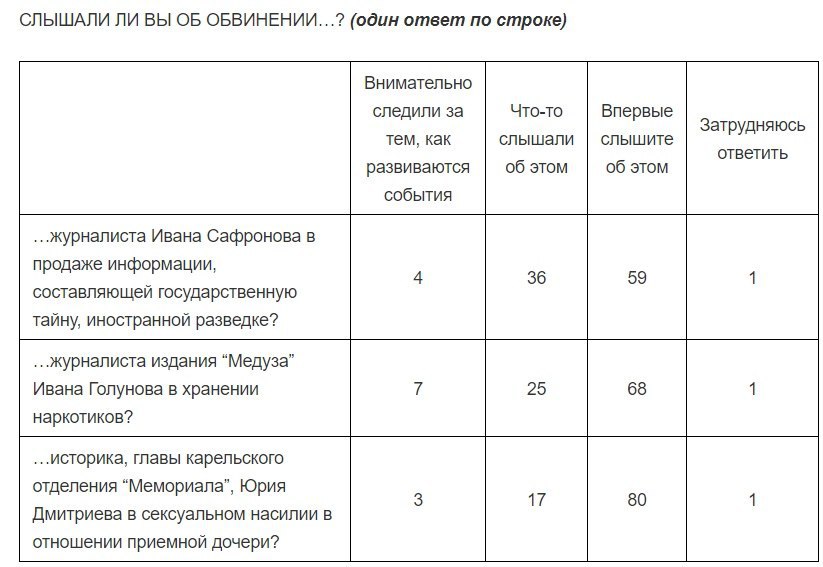

Хорошая иллюстрация про «пузырь соцсетей». Даже про дело Голунова, по поводу которого год назад бурлила Москва и собирались митинги, подавляющая часть россиян ничего не знает. Но если читать только соцсети, особенно Тви, ФБ и ТГ, то может возникать ощущение, что ВСЕ только и говорят об этом.

В целом опрос ещё раз показывает, что политизированная страта в России это 4-7%, т.е. максимум 5-7 млн. взрослых россиян. Они и населяют «пузырь соцсетей», и эта та аудитория, на которую работает с десяток либеральных СМИ.

(данные - опрос Левады от 28 августа 2020)

В целом опрос ещё раз показывает, что политизированная страта в России это 4-7%, т.е. максимум 5-7 млн. взрослых россиян. Они и населяют «пузырь соцсетей», и эта та аудитория, на которую работает с десяток либеральных СМИ.

(данные - опрос Левады от 28 августа 2020)

2020 September 01

Каковы ценностно-мотивационные основы у российских работников? Главный – высокая зарплата. Исследование на эту важную тему провела группа социологов из ВШЭ под руководством профессора Азера Эфендиева («Мир России. Социология. Этнология», №2, 2020).

Выборку исследования составили 1423 респондента из Москвы и 14 областных центров. Все они имели официальную работу, средний возраст – 41 год, заняты в 7 основных отраслях российской экономики.

Как несложно было предположить, главной стороной работы для российских работников является высокая зарплата – так ответили 84% респондентов (можно было давать несколько ответов). На втором месте с большим отрывом – надёжная работа (57%). 67% не отказываются от сверхурочных работ, если за них платят. Вариант «не слишком напряжённая работа» выбрали только 15%. В целом корпус этих ответов говорил о том, что российские работники теоретически готовы много трудиться, но только – за достойную оплату.

Была выявлена лишь одна отрасль экономики, где работники готовы совмещать и высокую зарплату, и «личностное развитие» и прочие нематериальные ценности – IT и телекоммуникаций, 59%. Для сравнения: в лёгкой и пищевой промышленности, в строительстве таких ответов было только 24-26%.

Но то были ожидания, а теперь – реальность.

Средняя продолжительность рабочей недели по выборке составила 42,55 часа. Около трети говорят о сильной усталости после работы либо о «выгорании».

Около 70% не проходили никакого повышения квалификации. Из тех, кто прошёл её, 78,5% заявили, что она не принесла пользы.

Почти 3/4 рядовых работников продемонстрировали высокую отчуждённость, покорность и безразличие к своему труду: 19% считают себя «заменимыми винтиками», 53% – «простыми наёмными работниками». Наиболее безразличны к своей работе занятые в общественном питании.

Ещё одно интересное наблюдение – и в отношении к труду среди российских работников выявлено близкое значение к распределению Парето «80:20» (20% усилий дают 80% результата).

Так, группа «высокоморальных работников» (отвергает не только нравственно-неприемлемые нормы, но и стремление минимизировать свои усилия, хотят и повышают квалификацию, отдают себя всего труду и т.п) составила 26%.

Ещё 42% - середнячки («сколько платят, столько и работаем).

Третью группу социологи назвали «деструктивной», это 31% выборки. У этих людей нет нравственных ограничений при возможности что-то украсть с работы, а также установка – «на работе усилия надо минимизировать, а вознаграждения максимизировать», и т.п.

Выборку исследования составили 1423 респондента из Москвы и 14 областных центров. Все они имели официальную работу, средний возраст – 41 год, заняты в 7 основных отраслях российской экономики.

Как несложно было предположить, главной стороной работы для российских работников является высокая зарплата – так ответили 84% респондентов (можно было давать несколько ответов). На втором месте с большим отрывом – надёжная работа (57%). 67% не отказываются от сверхурочных работ, если за них платят. Вариант «не слишком напряжённая работа» выбрали только 15%. В целом корпус этих ответов говорил о том, что российские работники теоретически готовы много трудиться, но только – за достойную оплату.

Была выявлена лишь одна отрасль экономики, где работники готовы совмещать и высокую зарплату, и «личностное развитие» и прочие нематериальные ценности – IT и телекоммуникаций, 59%. Для сравнения: в лёгкой и пищевой промышленности, в строительстве таких ответов было только 24-26%.

Но то были ожидания, а теперь – реальность.

Средняя продолжительность рабочей недели по выборке составила 42,55 часа. Около трети говорят о сильной усталости после работы либо о «выгорании».

Около 70% не проходили никакого повышения квалификации. Из тех, кто прошёл её, 78,5% заявили, что она не принесла пользы.

Почти 3/4 рядовых работников продемонстрировали высокую отчуждённость, покорность и безразличие к своему труду: 19% считают себя «заменимыми винтиками», 53% – «простыми наёмными работниками». Наиболее безразличны к своей работе занятые в общественном питании.

Ещё одно интересное наблюдение – и в отношении к труду среди российских работников выявлено близкое значение к распределению Парето «80:20» (20% усилий дают 80% результата).

Так, группа «высокоморальных работников» (отвергает не только нравственно-неприемлемые нормы, но и стремление минимизировать свои усилия, хотят и повышают квалификацию, отдают себя всего труду и т.п) составила 26%.

Ещё 42% - середнячки («сколько платят, столько и работаем).

Третью группу социологи назвали «деструктивной», это 31% выборки. У этих людей нет нравственных ограничений при возможности что-то украсть с работы, а также установка – «на работе усилия надо минимизировать, а вознаграждения максимизировать», и т.п.

В Африке карго-культ выходит на новый технологический уровень. Теперь там местные инноваторы строят не просто соломенные самолёты, а из дерева и жести, и пробуют их поднять в воздух. Всё, разумеется, заканчивается неудачей, но сам процесс говорит о том, что африканцы больше не хотят ждать милости от природы, и готовы штурмовать небеса.

https://www.youtube.com/watch?v=0h_cqTCT5g0

https://www.youtube.com/watch?v=0h_cqTCT5g0

Как в постсоветских странах оценивают двух антиподов – правителей СССР, Сталина и Горбачёва. Pew Research Center проводил в 2017 году опрос на эту тему. Разность положительных и отрицательных голосов по двум лидерам СССР по странам опроса выразилась следующим образом.

За Горбачёва:

Эстония – 47%, Польша - 45, Венгрия - 45, Чехия - 42, Литва - 40, Хорватия - 39, Латвия - 28, Румыния - 18, Белоруссия - 10, Греция - 9, Босния - 8, Украина - 6%.

За Сталина:

Болгария – 1%, Сербия - 5, Молдавия - 12, Армения - 25, Россия - 36 и Грузия - 39%.

(Видимо, Русский Мiр – это как раз ареал превышения положительных оценок Сталина над Горбачёвым, т.е. Балкано-Кавказ)

За Горбачёва:

Эстония – 47%, Польша - 45, Венгрия - 45, Чехия - 42, Литва - 40, Хорватия - 39, Латвия - 28, Румыния - 18, Белоруссия - 10, Греция - 9, Босния - 8, Украина - 6%.

За Сталина:

Болгария – 1%, Сербия - 5, Молдавия - 12, Армения - 25, Россия - 36 и Грузия - 39%.

(Видимо, Русский Мiр – это как раз ареал превышения положительных оценок Сталина над Горбачёвым, т.е. Балкано-Кавказ)

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, доктор биологических наук Константин Северинов в «Парламентской газете» пугает, что скоро в России начнётся вторая волна Ковида, а, значит, снова всем придётся садиться в самоизоляторы. Причём течение болезни будет тяжелее, а смертность – выше.

Вакцины не будет ещё минимум полгода.

https://www.pnp.ru/social/vtoraya-volna-koronavirusa-mozhet-byt-bolee-tyazhyoloy.html

Второго карантина российская экономика уже не выдержит (да и другие экономики мира тоже).

Вакцины не будет ещё минимум полгода.

https://www.pnp.ru/social/vtoraya-volna-koronavirusa-mozhet-byt-bolee-tyazhyoloy.html

Второго карантина российская экономика уже не выдержит (да и другие экономики мира тоже).

Видно, как государственная пропаганда в постсоветских странах столкнулась с проблемой поиска врага. Так, в Белоруссии Лукашенко сначала пугал своих граждан, а также россиян тем, что протесты подогреваются Западом, и если оппозиция победит, то «к нам придут страны НАТО». Но эта страшилка, видимо, уже не заходит из-за роста медийной грамотности населения. Люди теперь задают простой вопрос: если вам так страшен Запад, то почему ваши капиталы, дома, яхты, дети и домочадцы находятся «в странах НАТО»? И даже своих собак вы теперь возите на частных самолётах выгуливать на Запад?

Поэтому Лукашенко сегодня завёл пластинку про то, что если у власти его не будет, то в стране начнётся резня. Но и эта страшилка, видимо, не сработает – так как избиение и террор против своих граждан ведёт уже сам режим, вплоть до убийств, не говоря про пытки и тюремные сроки. Наоборот, у медийно грамотных людей сейчас возникает надежда на то, что, наоборот, уход Лукашенко (как и любого постсоветского автократа) может принести мир (хотя бы вера в это).

У постсоветской пропаганды, судя по всему, осталось только одно убеждение, почему нужны нынешние режимы – страшилка про гомосексуализм. Что, дескать, Запад, заставит всех натуралов стать геями (или натуралов станут ритуально насиловать на праздники), детей будут усыновлять «содомиты», по улицам чуть ли не каждый месяц станут ходить гей-парады и т.п. трэш. Но и эта страшилка доживает последние дни на фоне, например, изнасилований бутылками задержанных людей в отделениях полиции, разгула сексуальных меньшинств в шоу-бизнесе и т.д.

Но какое-то время «пугало гомосексуализма» ещё продержится в пропаганде.

Поэтому Лукашенко сегодня завёл пластинку про то, что если у власти его не будет, то в стране начнётся резня. Но и эта страшилка, видимо, не сработает – так как избиение и террор против своих граждан ведёт уже сам режим, вплоть до убийств, не говоря про пытки и тюремные сроки. Наоборот, у медийно грамотных людей сейчас возникает надежда на то, что, наоборот, уход Лукашенко (как и любого постсоветского автократа) может принести мир (хотя бы вера в это).

У постсоветской пропаганды, судя по всему, осталось только одно убеждение, почему нужны нынешние режимы – страшилка про гомосексуализм. Что, дескать, Запад, заставит всех натуралов стать геями (или натуралов станут ритуально насиловать на праздники), детей будут усыновлять «содомиты», по улицам чуть ли не каждый месяц станут ходить гей-парады и т.п. трэш. Но и эта страшилка доживает последние дни на фоне, например, изнасилований бутылками задержанных людей в отделениях полиции, разгула сексуальных меньшинств в шоу-бизнесе и т.д.

Но какое-то время «пугало гомосексуализма» ещё продержится в пропаганде.