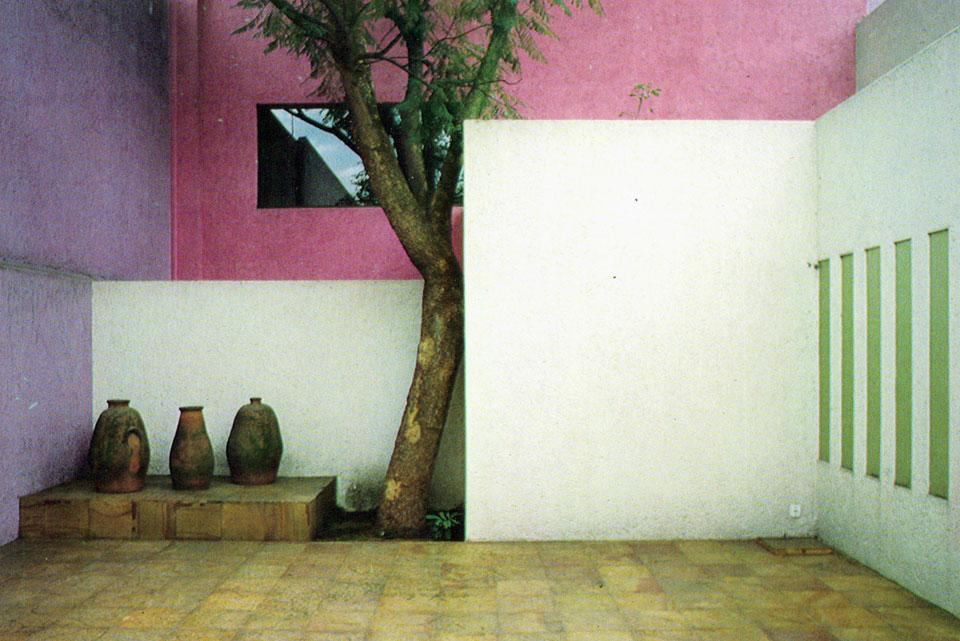

Когда Барраган умер в конце 80-х, с его большим и бесценным архивом начали происходить всякие приключения. По завещанию он достался одному из ближайших друзей архитектора — неуютному человеку со странностями, который через некоторое время повесился через дорогу от дома покойного друга. В итоге все рисунки и проекты Баррагана доставились швейцарскому фармакологическому магнату, девушка которого без памяти влюбилась в работы архитектора во время путешествия в Мехико; говорят, что таким образом магнат сделал ей предложение.

Это было 20 лет назад; магнат и его девушка с тех пор давно уже муж и жена — но расчет поклонников и исследователей Баррагана на то, что Федерика Занко организует удобный доступ к архиву для всех интересующих, не оправдался. Она действительно хранит его в подобающих условиях, но никого не пускает и жестко пытается контролировать авторские права на все картинки Баррагана (ей кажется, что его хотят сделать частью попса и испортить — примерно как это произошло с Фридой Кало). Сначала речь шла о том, что она составит подробный каталог архива и откроет его для публики, но за два десятка лет каталога так и не вышло.

В этот момент появляется Джилл Маджид — бруклинская художница, строящая свои опыты в искусстве во многом вокруг бюрократии и попытки очеловечить бездушные институции. Узнав об истории с Барраганом, она сначала попыталась вступить с Занко в переписку, получила несколько отказов — и сделала инсталляцию про то, как переписка провалилась, а также про то, как она пытается выставить Баррагана в обход закона о копирайте. После этого ответы Занко стали дружелюбнее — и Маджид придумала уж совсем феноменальную акцию: с разрешения родственников Баррагана она извлекла его прах из урны — и заказала из него искусственный бриллиант. С этим бриллиантом она приехала к Занко в Швейцарию — и сделала ей официальное предложение (как эхо легенды о том, что именно на свадьбу Занко получила архив архитектора): она получает в знак союза бриллиант, а в ответ открывает архив для посещения и дает экспонаты на выставки. Пока Занко предложения не приняла.

В конце собственно автор текста едет в Швейцарию на кампус фармакологической компании, отстроенный Захой Хадид, Фрэнком Гери и прочими суперзвездами архитекруты, где и хранится архив. Она встречается с Занко — та оказывается крайне обаятельной и совсем несуровой итальянкой, которая в конце концов показывает ей архив, где по-прежнему остается много работы (но вроде бы каталог в итоге выйдет). Последняя фраза текста — «Я все понимаю, конечно. Если вы все сохраняете, не остается места для жизни».

Ужасно интересная и неожиданная история — и про границы искусства, и про границы обсессий.

http://www.newyorker.com/magazine/2016/08/01/how-luis-barragan-became-a-diamond