Две интересные истории про писсуар Дюшана (с моралью)1. Брайан Ино и писсуар Дюшана

«Многих авангардистов расстраивает, что свежие и дерзкие произведения со временем превращаются в переоцененный товар. В 1996 году серийный нарушитель границ и музыкант Брайан Ино выразил свое неудовлетворение тем, что радикальные произведения постепенно становятся нормой. Когда он пришел на выставку в музее современного искусства в Нью-Йорке, где показывали знаменитый писсуар Дюшана, он привязал к себе устройство, состоящее из пакетика с мочой и пластиковой трубочки, и с помощью него „помочился“ в писсуар. Потом у него брали интервью и попросили прокомментировать это действие, а он ответил: „Было модно превращать готовый товар в искусство, а мне захотелось превратить искусство обратно в товар“».

(Грейсон Перри. Потому что это — современное искусство!)

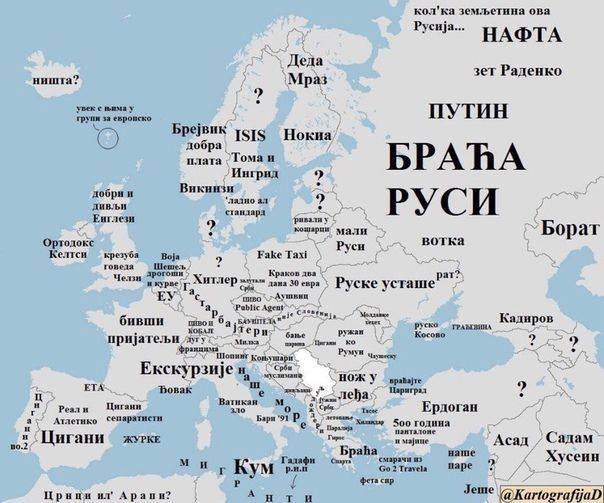

2. Авдей Тер-Оганян и писсуар Дюшана«5 декабря 1991, Трехпрудная галерея.

Она пуста. Единственное, что здесь есть — к стене привинчен писсуар. В нем журчит вода, — он не просто так привинчен, для красоты, он именно подключен к канализационной системе. Он действует. Над ним табличка: «Тер-Оганян А.С., „Не фонтан“. Ибо это и есть произведение указанного Т., оно так и называется: „Не фонтан“.

Смысл его: М. Дюшан в 1919 (кажется году) произвел революцию в авангардистском искусстве выставив писсуар под названием „Фонтан“. Эта революция состояла в том, что он показал: можно ничего и не рисовать и не лепить, и не изготовлять, в общем, своими руками. Можно брать существующие уже готовые вещи „реди мейд“ ы — и, никак их не преобразовывая и не обрабатывая, в абсолютно таком же виде, как они есть, помещать их в выставочную (галерейную, музейную) среду.

И в результате этой операции переноса, этого изменения контекста, они, эти вещи прежде никакого отношения к искусству не имевшие, теперь это отношение приобретают: автоматически становятся произведением искусства: приобретают новые значения и смыслы, коннотации, и начинают являть нечто новое, иное, по сравнению с тем, что они являют из себя в свой обычной утилитарной функции. Тот же писсуар, или дюшановская же „Сушилка для бутылок“, становящаяся вдруг весьма зловещим объектом; и т. д.

С Дюшана, в общем, и можно отсчитывать начало „концептуального искусства“, искусства, оперирующего прежде всего со смыслами, а не с формами. Искусство, один из главных принципов которого — не нужно ничего изображать, рисовать, красить, лепить, достаточно увидеть нечто — и показать другим, чтобы те тоже увидели.

И вот: Оганян произвел обратную операцию. Взял предмет из музея — дюшановский „Фонтан“ — и перенес его в бытовую среду.

Вернул обратно.

Поместил его снова в сортир: не фонтан это! Писсуар! В него нужно ссать! (Более того: для пущей функциональности выставленного писсуара, пришедших на выставку специально поили не чем-нибудь, а именно пивом, а дверь в галерейный сортир была специально заколочена, — то есть, волей-неволей, люди вынуждены были использовать писсуар по его назначению). То есть, это была еще одна из акций Оганяна в его деятельности по развенчанию авангардизма, его норм и правил, догм и ценностей.

***

Я ему потом говорил:

— Вообще-то, можно было бы это сделать и еще радикальней: просто пойти в настоящий публичный туалет — привокзальный, например, да рядом с писсуаром приклеить бумажечку: „не фонтан“.

— Ну, это уже был бы чистый концептуализм, — сказал Оганян. — А у меня все-таки материальный объект, сделанный руками».

(Мирослав Немиров. А. С. Тер-Оганян: Жизнь, Судьба и контемпорари-арт)

Какую мораль мы можем извлечь из двух этих интересных историй? Во-первых, куда ихним Брайанам Ино тягаться с нашим Авдеем Тер-Оганяном, а, во-вторых, Марсель Дюшан не нужен.