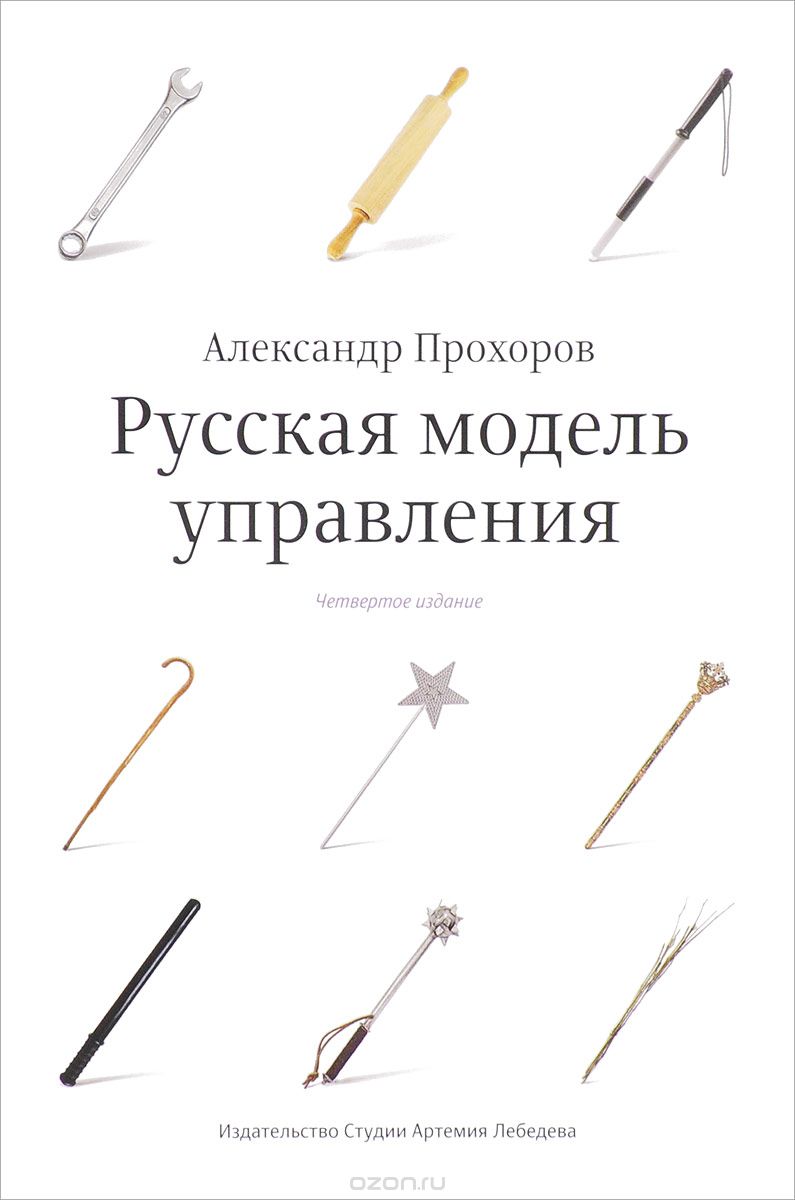

Автор: Александр Прохоров, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова.

8 февраля глава Сбербанка Герман Греф дал большое интервью ТАСС, в ходе которого неожиданно упомянул книгу А.Прохорова «Русская модель управления»:

«Главная мысль, которую проводит автор: русская модель чрезвычайно неэффективна, но результативна. Александр Петрович подтверждает тезис на множестве исторических примеров, когда ради достижения какой-то цели в топку бросали колоссальные ресурсы, включая миллионы человеческих жизней. Результат выливался в огромные потери из серии «мы за ценой не постоим».

Патриотическая общественность, ознакомившаяся с книгой по заголовку и цитате Грефа, тут же вынесла вердикт: перед нами очередная русофобская гадость, выпущенная на деньги Госдепа недалекими совками. Если русская модель управления неэффективна, то как же Россия стала великой державой с бескрайними просторами, ракетами и балетами, Достоевскими и Толстыми, Жуковыми и Гагариными, Овечкиными и Балабановыми? Да и вообще, что значит «чрезвычайно неэффективна, но результативна»? Если задачи успешно выполняются, какие могут быть вопросы к управленческой системе? Шах и мат, русофобы.

Однако фактическое выполнение задачи далеко не всегда подразумевает эффективность. Вопросы грамотного расходования ресурсов, целеполагания и элементарной выгоды крайне важны при достижении конечного результата. И вот здесь русская модель управления во всей своей красе демонстрирует уникальность и непохожесть не только на европейские системы («демократические»), но и на азиатские («деспотичные»). По Прохорову, «неэффективность и результативность» русского менеджмента проистекает из исторически обусловленного неконкурентного устройства русского общества. Конкуренция в России веками подавлялась сверхцентрализованным государством, функции которого издревле сводились к двум основополагающим пунктам: мобилизации населения и перераспределению ресурсов. Суровый климат, нехватка рабочих рук, скудость плодородной земли и перманентные угрозы военного вторжения буквально отовсюду выковали механизм жесткой и авторитарной управленческой системы, заточенной на исполнение двух вышеописанных пунктов, и только их. Никакой конкуренции в своем классическом правовом понимании здесь в принципе быть не могло. При отсутствии конкуренции возникали неизбежные проблемы с естественным развитием, что вело к импорту идей, технологий и извечному отставанию от мировых лидеров (что в свою очередь сформировало национальный комплекс неполноценности, описанный тысячами поэтов, писателей, философов и интернет-блоггеров). Так как государство могло выполнять только две функции, то и вопросы «догнать-перегнать» оно решало соответственно: аварийной мобилизацией населения.

Чем дольше, жестче и яростнее длилась фаза мобилизации, тем масштабнее становилось негласное общественное сопротивление. При этом борьба не носила классовый характер, в ней участвовали все слои населения, включая, конечно же, чиновничество. Сопротивление принимало скрытые (от начальства) формы халатности, брака, саботажа и «подшабашивания» на стороне – наступал затяжной период стабильности, когда указания все чаще исполнялись на бумаге, затраты и издержки постоянно росли, а эффективность постепенно падала. Однако такая стабильность неизбежно вела к деградации всей системы управления, что в конечном счете вело к смуте, всеобщему развалу и неминуемому приходу «крепкой руки», еще более жесткой и бесчеловечной. Система завершала круг и все начиналось заново.

По сути, перед нами готовое пособие по менеджменту, завернутое в интереснейшее историческое повествование. Книгу можно воспринимать и как увлекательный исторический нон-фикшн, и как настольное руководство для управленцев всех типов: от крохотного провинциального бизнеса с тремя сотрудниками до гигантской госкорпорации с десятками тысяч подчиненных.Однозначный мастхэв.

https://i.imgur.com/U9McXt5.jpg