Все в ТикТок!

Russia Today публикует содержание письма Института прогрессивного образования на имя министра просвещения Сергея Кравцова. В документе предлагается внедрить для госслужащих в сфере образования (сотрудников Минобрнауки, Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды».

Кроме того, для сотрудников Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, региональных министерств образования предлагается разработать ежегодный диктант на знание интересов молодёжи.

Основной фокус внимания предлагается сделать на то, чем «дышит молодежь» - на соцсети с акцентом на мегапопулярный и преимущественно молодежный TikTok. Также чиновникам предлагается изучить молодежный сленг, актуальные мемы и ключевые инфлюенсеров в соцсетях.

Данное предложение стоит рассматривать со всей серьезностью, не пытаясь найти в нем какой-то хайп. Молодежь живет в соцсетях и говорит на их языке, она ориентируется на лидеров мнений внутри этих экосистем. Известный спортсмен, политик, даже ветеран – далеко не всегда заслужат уважение в молодежной среде. Каждый подвергается критическому анализу, никакие «должны уважать и слушать по умолчанию» больше не работает.

Здесь еще раз ставится вопрос о молодежной политике и воспитании. К сожалению, если рассматривать основной содержание что стратегических инициатив, что мировосприятия чиновников от образования – получается классическое: «страшно далеки они от молодежи».

По инерции советского периода часто считается, что достаточно с высоких трибун сказать молодежи, что она должна думать – и хотя бы с точки зрения формальностей и ритуалов она будет следовать указанному пути. Сегодняшние школьники и студенты совсем не такие – они сами избирают себе авторитеты. А следовательно – необходимо знать их.

Многие критиковали достаточно грубые кампании в поддержку Владимира Путина и Сергея Собянина, когда у ведущих инфлюенсеров были закуплены достаточно типовые публикации. Также памятны встречи с ютуберами и реперами. А тем не менее, это был, пожалуй, первый раз, когда всерьез стали работать с массовой аудиторией, для которой плохо или вообще не работают старые приемы целеполагания.

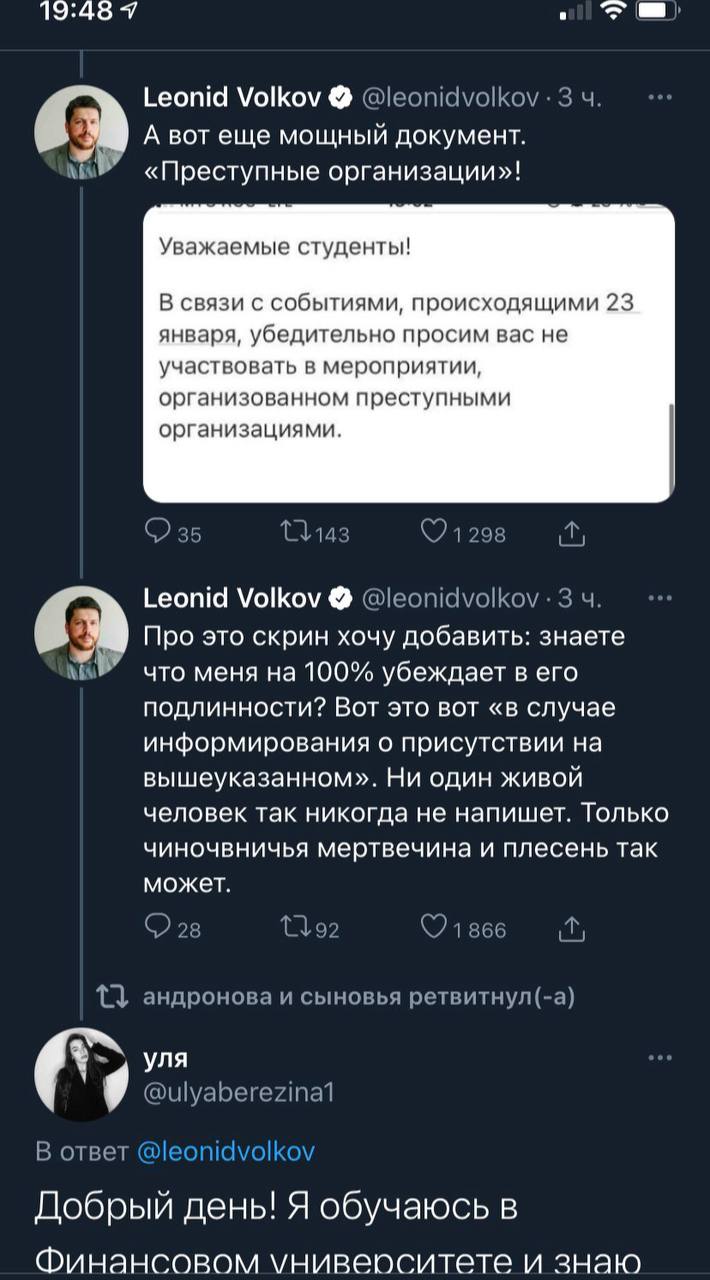

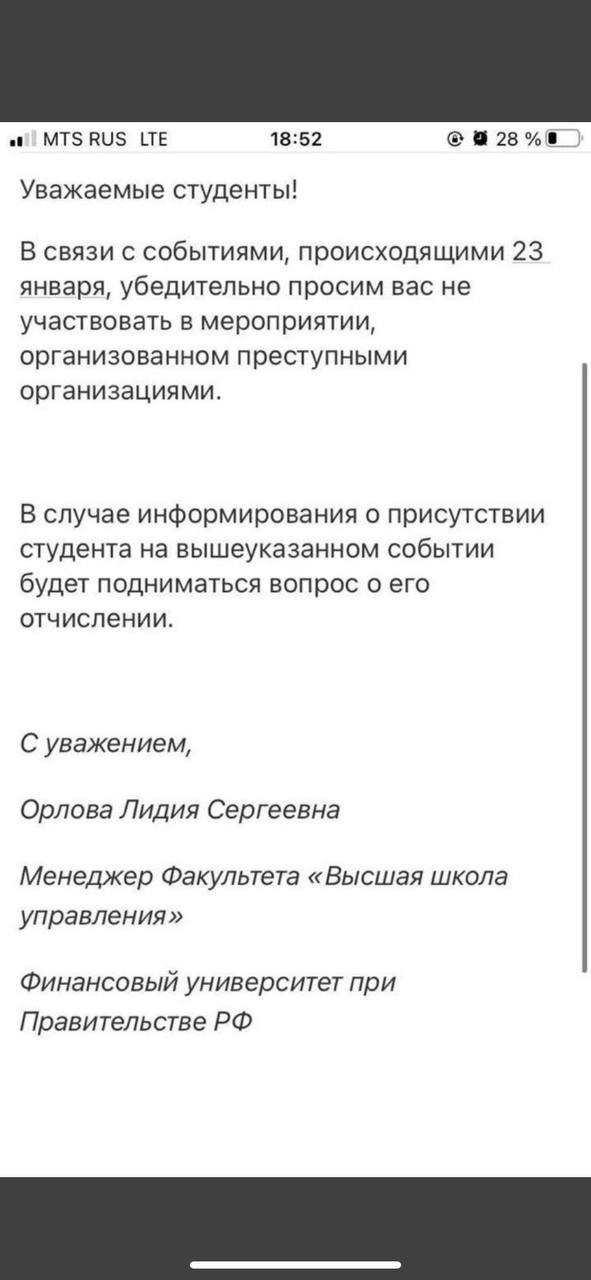

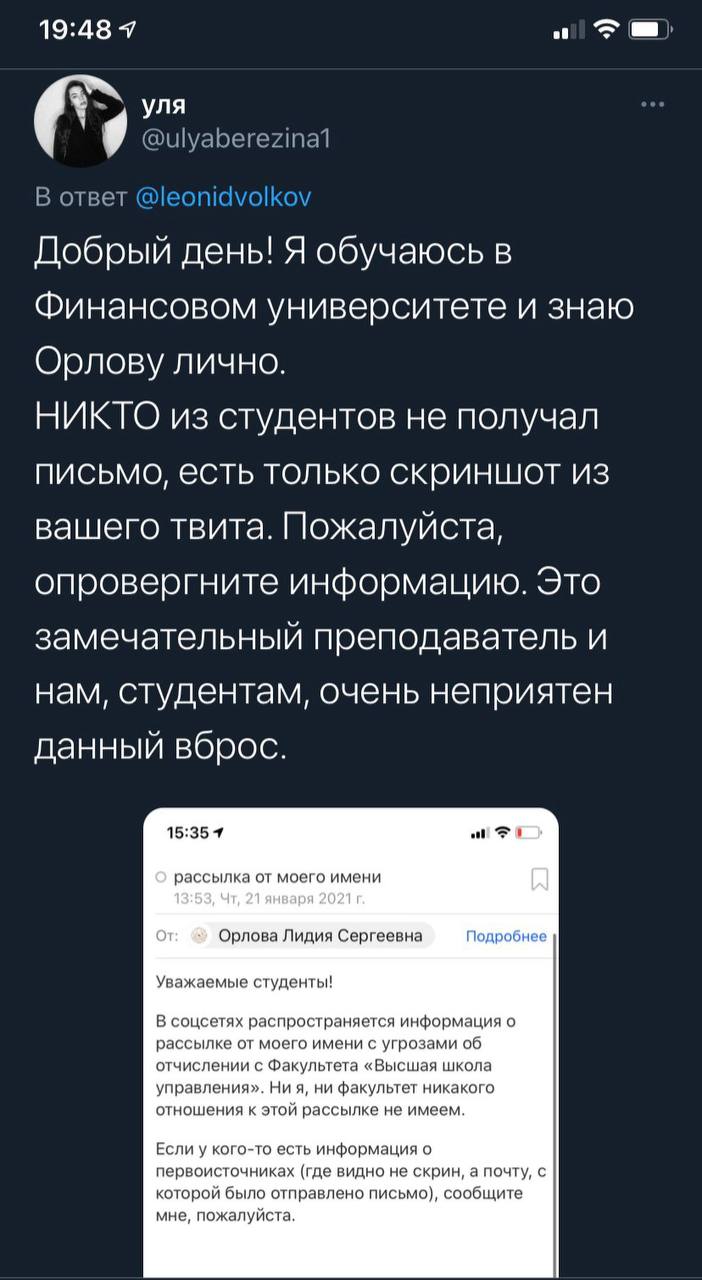

Проблема «23.01» значительно более глубокая, чем видится многим чиновникам. Роскомнадзор традиционно грозит блокировками и запретами. И многим кажется, что основная агитация идет всего в нескольких сообществах в каждой из соцсетей.

И тут мы возвращаемся к проблеме ТикТока – там вовсю полыхает дискурс протеста. На понятном языке представители тех самых возрастных групп рассказывают, что и как надо делать на несанкционированных «прогулках». Причем все это делается в формате, привычным пользователям. И отдельно отметим – под музыку, привычную пользователям.

Наберется ли среди всех образовательно-молодежных ведомств хотя бы процентов 5, кто хотя бы может ориентироваться в том же ТикТоке дабы хотя бы фиксировать происходящее там? А ведь в идеале в каждой соцсети (в силу различия форматов) должны быть запущены мощные контрдискурсы. Этого, естественно, не делается.

В итоге получается «чиновники с Марса», «молодежь с Венеры». Все говорят на разных языках. Администраторы отчитываются о работе с теми представителями молодых поколений, кто сам пошел «играть на этом поле».

И затем регулярно происходят столкновения с реальностью. Школьники и студенты понимают, что на «прогулках» их могут задержать, затем возникнут проблемы – с родителями, школой, вузом. Но молодежь нельзя продавить – «протест – дело молодых, лекарство против морщин». С реальностью лоб в лоб встречаются и чиновники от образования и молодежной политики – снова оказывается, что нет ни четкого понимания, что думает молодежь, ни сколь-нибудь системного понимания – что делать.

Так что надо рабочий день многих чиновников должен начинаться с ТикТока и Инстаграма. Это та реальность, в которой живет молодежь.

Источник:

https://russian.rt.com/russia/news/823581-chinovniki-obrazovanie-molodyozh