Отступление первое: Вернер фон Браун.

Холодная война между СССР и США действительно способствовала росту интереса в обеих странах к ракетному оружию как к фактору сдерживания. С 1950 по 1960 г. фон Браун занимает соответственно посты: руководителя отдела разработки управляемых ракет, затем — директора оперативного отдела развития баллистических ракет. Результатом его работы стали ракета «Редстоун» и ее более «дальнобойная» модификация «Юпитер». Обе они поступили на вооружение американских баз в Европе и Турции в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Эти машины стали единственными в многочисленном боевом ракетном арсенале США, разработанными под непосредственным руководством фон Брауна.

Много лет спустя после прибытия в США фон Браун признался друзьям: «Когда я ступил на американский континент в 1945 г., у меня была одна жгучая надежда, а именно, что этот шаг позволит мне внести свой вклад в запуск первого искусственного спутника Земли».

Это произошло, но в СССР. Президент Эйзенхауэр не считал, как премьер Хрущев, что освоение космоса способно сыграть решающую роль в борьбе между капитализмом и социализмом, а потому он, в отличие от советского коллеги, не стал осуществлять тотальную мобилизацию научно-технического и экономического потенциала страны ради космических побед.

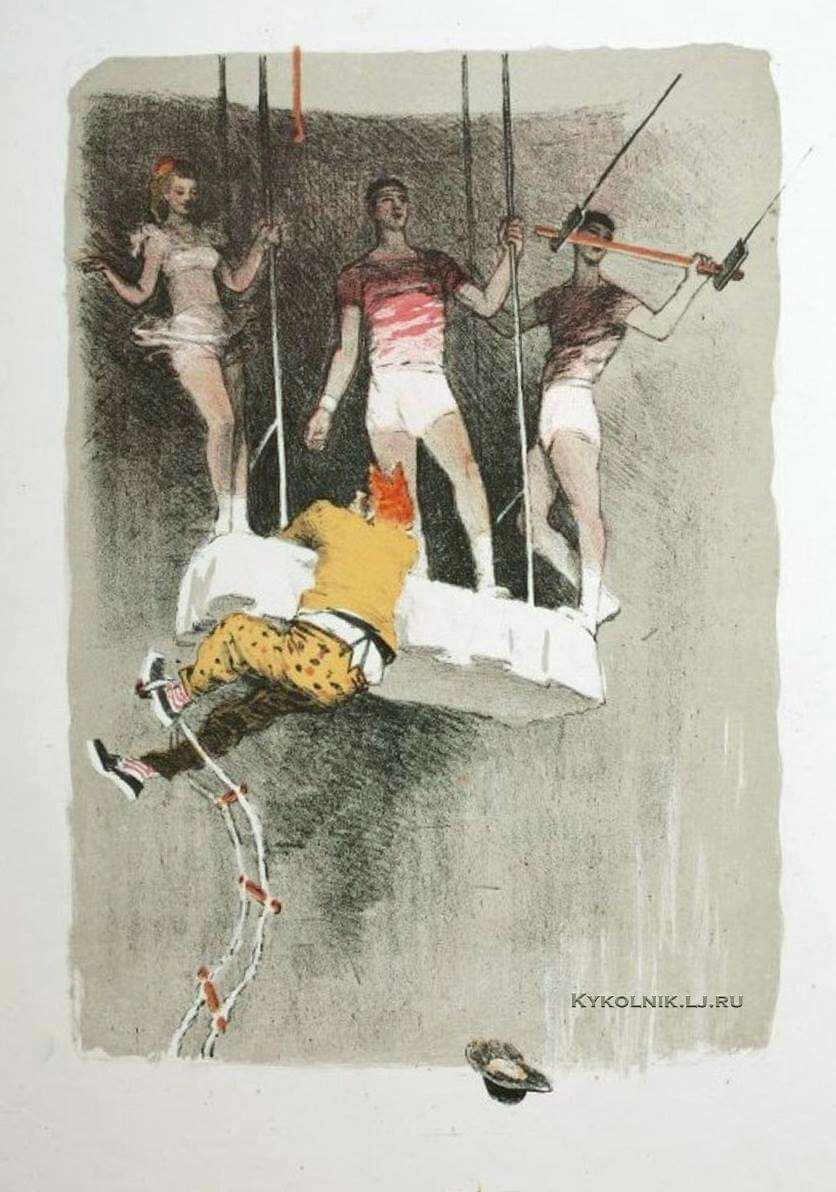

Не последнюю роль в неудачном для США начале «космической гонки» сыграло и отношение к космической деятельности американцев в погонах. Специальный технический комитет, созданный Пентагоном в 1947 г. для оценки перспектив использования спутников, не нашел возможностей для их военного применения. На основании выводов данного комитета министр обороны США Джеймс Форрестол заявил в 1948 г., что вся деятельность Соединенных Штатов в области создания рукотворных орбитальных объектов будет ограничена лишь предварительными исследованиями и разработками отдельных элементов спутников. Однако тормозящее воздействие военных на процесс появления первого американского спутника не ограничилось лишь их неспособностью увидеть его разведывательный потенциал. Даже когда в середине 1950-х годов работы по проектированию ИСЗ все же начались, они были в значительной степени затруднены конкурентной борьбой между сухопутными войсками, военно-воздушными и военно-морскими силами, которую те вели за первенство в запуске спутника. В основе борьбы лежали, в первую очередь, личные амбиции руководителей армии, авиации и флота. Данная ситуация была весьма четко отражена в карикатуре, появившейся 21 ноября 1957 г. в газете «Вашингтон Пост», через месяц с лишним после запуска первого советского ИСЗ. Двое военачальников, каждый из которых, очевидно, представлял свой вид вооруженных сил, смотрят вверх на пролетающий над ними спутник с серпом и молотом на борту. И тот и другой с облегчением вытирают пот со лба и говорят: «Слава Богу! Я уж подумал, что это запустил кто-то из «смежников» (в смысле, из другого вида вооруженных сил США)». #космос #интересно

Продолжение следует...

К слову,

о том, какое влияние оказывало соперничество между ведомствами трех видов вооруженных сил США на планирование в американской космической программе, и как трепетно относилось руководство НАСА к тому, чтобы, не дай Бог, не обидеть кого-либо из них, говорит следующий эпизод.

В январе 1961 г. в агентстве решался вопрос — в какой очередности семь астронавтов, отобранных для программы «Меркурий» (с нее начиналась история пилотируемых космических полетов в США), отправятся в космос. Боб Гилрут, руководитель программы, расположил первую тройку в следующем порядке: Алан Шепард, Гас Гриссом и Джон Гленн. О том, почему сделан именно такой выбор и какую реакцию он вызвал среди «звездоплавателей» (так с греческого переводится слово «астронавт»), лучше всего расскажет Дик Слейтон. Он был одним из наиболее опытных летчиков-испытателей из этой «семерки» и имел все основания надеяться на то, чтобы войти в число «самых первых»:

«[Я] не мог поверить, что не включен даже в первую тройку. То, что остальные трое испытывали такой же шок (от подобного выбора), [меня] не касалось. В какой-то момент [я] стал сомневаться — а удастся ли мне вообще слетать? Неужели в этом виновата аритмия? (у Слейтона были определенные проблемы со здоровьем).

[Я] потерял контроль над чувствами. Я был шокирован, уязвлен и невероятно унижен… Я взглянул на Алана. Он побледнел и уставился в пол. Затем ему удалось растянуть губы в некое подобие улыбки. Несмотря на чувства, которые испытывал в тот момент, я напомнил себе, что Шепард не только офицер ВМС, но еще и чертовски классный летчик-испытатель.

Внезапно правда шарахнула меня между глаз. Ну конечно! Политика! Когда бюджет НАСА переживал не лучшие времена, Гилруту приходилось играть на «струнах банджо», натянутых конгрессом. [А потому не удивительно, что из-под его пальцев вышли следующие «ноты»]: представитель ВМС — Шепард, представитель ВВС — Гриссом и представитель корпуса морской пехоты (самостоятельный вид вооруженных сил в США) — Гленн. (Таким образом НАСА «потрафило» лоббистам флота, авиации и морской пехоты среди законодателей). Что касается сухопутных сил, то у них не было своих летчиков-испытателей. В общем, ни один из видов вооруженных сил не мог предъявить Гилруту претензий. Даже заступающий в должность новый президент. Шепард и Кеннеди — оба офицеры ВМС. Можно дать стопроцентную гарантию, что это никакое не совпадение. Кеннеди — знаменитый командир торпедного катера. Кеннеди — герой войны на море. Все вполне объяснимо». #космос #интересно

Продолжение следует...