Size: a a a

2019 June 12

В Пресненском ОВД задержанным начали оформлять протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП

Важно! Мы сейчас на связи с 12 ОВД, среди задержанных есть:

1) участники акции

2) журналисты, которые имели при себе пресс-карты и редакционные задания (в некоторых ОВД, например, Пресненском, троих таких журналистов отпустили)

3) случайные прохожие

Часть людей отпустили без протоколов, но остальных оформляют. У нас спрашивают, что же писать в объяснениях. Есть несколько вариантов, они зависят от обстоятельств задержания и вашей позиции.

1) Если вы участвовали в акции, не скрываете это и возможно хотите обратиться в дальнейшем в ЕСПЧ — пишите все как было. Вы реализовывали свое право на свободу собраний, предусмотренное статьей 31 Конституции, никому не мешали и ничего не блокировали, просто выражали свое мнение.

2) Если вы действительно шли мимо, гуляли, то стоит так и написать. Тем более, если вы были без средств агитации и не выкрикивали лозунги.

3) Если вы не хотите говорить, что были на митинге (или вообще ничего не хотите говорить) — вы всегда можете воспользоваться 51-ой статьей Конституции, которая даёт вам право не давать объяснений. Этот вариант подходит также, если вы еще не определились с позицией.

В СЛУЧАЕ ЛЮБЫХ СОМНЕНИЙ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 51-ОЙ СТАТЬЕЙ КОНСТИТУЦИИ

Мы наблюдали случаи в судебной практике, когда люди говорили, что «просто гуляли», а у полиция предоставляла видео, на котором видно, что они в действительности выкрикивал лозунги. Это плохо отражалось на судебных перспективах и негативно сказывалось на тех, кто действительно шёл мимо – им суды уже не верили. Поэтому в случае сомнений лучше отказываться от объяснений, а не писать то, что не соответствует действительности.

Если у вас остались вопросы — пишите нам. Валя @valya_de, Полина @polinanem

P. S. При любом из вышеперечисленных вариантов вы имеете право перечислить в протоколе нарушения, совершенные сотрудниками полиции в отношении вас.

1) участники акции

2) журналисты, которые имели при себе пресс-карты и редакционные задания (в некоторых ОВД, например, Пресненском, троих таких журналистов отпустили)

3) случайные прохожие

Часть людей отпустили без протоколов, но остальных оформляют. У нас спрашивают, что же писать в объяснениях. Есть несколько вариантов, они зависят от обстоятельств задержания и вашей позиции.

1) Если вы участвовали в акции, не скрываете это и возможно хотите обратиться в дальнейшем в ЕСПЧ — пишите все как было. Вы реализовывали свое право на свободу собраний, предусмотренное статьей 31 Конституции, никому не мешали и ничего не блокировали, просто выражали свое мнение.

2) Если вы действительно шли мимо, гуляли, то стоит так и написать. Тем более, если вы были без средств агитации и не выкрикивали лозунги.

3) Если вы не хотите говорить, что были на митинге (или вообще ничего не хотите говорить) — вы всегда можете воспользоваться 51-ой статьей Конституции, которая даёт вам право не давать объяснений. Этот вариант подходит также, если вы еще не определились с позицией.

В СЛУЧАЕ ЛЮБЫХ СОМНЕНИЙ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 51-ОЙ СТАТЬЕЙ КОНСТИТУЦИИ

Мы наблюдали случаи в судебной практике, когда люди говорили, что «просто гуляли», а у полиция предоставляла видео, на котором видно, что они в действительности выкрикивал лозунги. Это плохо отражалось на судебных перспективах и негативно сказывалось на тех, кто действительно шёл мимо – им суды уже не верили. Поэтому в случае сомнений лучше отказываться от объяснений, а не писать то, что не соответствует действительности.

Если у вас остались вопросы — пишите нам. Валя @valya_de, Полина @polinanem

P. S. При любом из вышеперечисленных вариантов вы имеете право перечислить в протоколе нарушения, совершенные сотрудниками полиции в отношении вас.

В Таганском ОВД начали оформлять протоколы по части 6.1 статьи 20.2 (арестная), сообщает наш адвокат Александр Бойков, который сейчас с задержанными. В этом отделении находятся журналисты изданий The Village и Вести.ру

В ОВД Покровское-Стрешнево задержанным также оформляют протоколы по части 6.1 статьи 20.2. Туда направляется наш адвокат Анри Цискаришвили

В этом отделении 24 человека, среди них журналистка «Открытых Медиа» Юлия Кошеляева, старший бармен «Зинзивера» Лиза Корси и также бармен «Зинзивера» Ника Файнберг, активистка «Другой России» Ольга Шалина, журналист «Медузы» Евгений Берг, а также сотрудник метро, который шел мимо

В этом отделении 24 человека, среди них журналистка «Открытых Медиа» Юлия Кошеляева, старший бармен «Зинзивера» Лиза Корси и также бармен «Зинзивера» Ника Файнберг, активистка «Другой России» Ольга Шалина, журналист «Медузы» Евгений Берг, а также сотрудник метро, который шел мимо

🎉Из Войковского ОВД стали отпускать задержанных после того, как на них составили протоколы. Тоже часть 6.1 статьи 20.2 КоАП

Около Головинского ОВД в автозаке все еще сидят 13 человек, уже больше трех часов. Остальных шестерых задержанных увели в отделение, у них не брали объяснения и даже не переписывали данные паспортов

Как полицейские говорят задержанным — все так долго, потому что у них «старые компьютеры»!

Как полицейские говорят задержанным — все так долго, потому что у них «старые компьютеры»!

🥳Из Таганского ОВД отпустили первую задержанную! Тоже после протокола, составленного по части 6.1 статьи 20.2 КоАП. Остальные задержанные ждут оформления, сообщает наш адвокат Александр Бойков

В ОВД Замоскворечье начали оформлять протоколы (по той же самой статье, что и в других отделах). Сообщает наш адвокат Геннадий Федоров

ORpravo

В ОВД Замоскворечье начали оформлять протоколы (по той же самой статье, что и в других отделах). Сообщает наш адвокат Геннадий Федоров

🥳Из Замоскворечья тоже отпустили первую задержанную после оформления протокола!

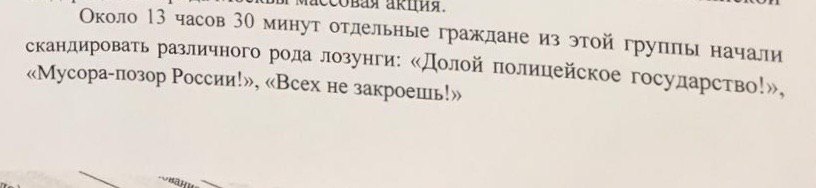

В протоколах у всех задержанных, кого оформляли в Войковском ОВД: «находился в составе группы из 20 человек на Чистопрудном бульваре (…), при этом выкрикивая лозунги «Я МЫ ИВАН ГОЛУНОВ! ПОЗОР МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ!», привлекая внимание граждан и средств массовой информации, создавая помехи функционированию объектов»

В реальности (на видео Георгий, доставленный в Войковское ОВД): https://twitter.com/a_kapustin/status/1138761447570386945

В реальности (на видео Георгий, доставленный в Войковское ОВД): https://twitter.com/a_kapustin/status/1138761447570386945

В ОВД «Марьина роща» тоже отпускают задержанных после оформления протоколов!

🥳 Адвокат Правозащиты Открытки Анри Цискаришвили, который приехал к задержанным в ОВД Покровское-стрешнево, сообщает, что там тоже начали отпускать после оформления протоколов

Пока наши адвокаты ещё остаются в ОВД с задержанными, подведём короткие итоги

Сегодня на несогласованном марше задержали более 400 человек. Почти 100 из них находилось в ОВД, где работали наши адвокаты, и ещё больше людей мы консультировали в чатах, держа связь с 12-ю ОВД. Часть людей удалось освободить без протоколов, но многих оформили по части 6.1 статьи 20.2 КОАП, а это значит, что дальше их ждут суды, несправедливые решения и апелляции.

Работы впереди много, и митинг это точно не последний – вряд ли правоохранительные органы собираются в ближайшее время переставать нарушать законы. Поэтому обязательно подписывайтесь на регулярное пожертвование Правозащите Открытки, чтобы мы могли в любой момент отправить адвокатов задержанным. Любая сумма имеет значение,

Ваша правозащита 💛

orpravo.org/donation

Сегодня на несогласованном марше задержали более 400 человек. Почти 100 из них находилось в ОВД, где работали наши адвокаты, и ещё больше людей мы консультировали в чатах, держа связь с 12-ю ОВД. Часть людей удалось освободить без протоколов, но многих оформили по части 6.1 статьи 20.2 КОАП, а это значит, что дальше их ждут суды, несправедливые решения и апелляции.

Работы впереди много, и митинг это точно не последний – вряд ли правоохранительные органы собираются в ближайшее время переставать нарушать законы. Поэтому обязательно подписывайтесь на регулярное пожертвование Правозащите Открытки, чтобы мы могли в любой момент отправить адвокатов задержанным. Любая сумма имеет значение,

Ваша правозащита 💛

orpravo.org/donation

В Таганском ОВД на всех вот такие рапорты полицейских. Никто из задержанных не подтверждает, что кричал что-то из этих лозунгов. В отделе остаются ещё около 15 человек с нашим адвокатом Александром Бойковым

Из ОВД Покровское-Стрешнево отпустили всех задержанных, кроме двоих, которых оставляют на ночь.

Итого из 24-х человек, доставленных в это ОВД:

- двое остаются на ночь,

- 21 человек вышел на свободу с протоколами по части 6.1 статьи 20.2 КОАП,

- а одного человека отпустили просто так, потому что по документам сотрудники привезли в ОВД 23 человека, а он оказался 24-м. Его отпустили, чтобы не переделывать документы. Бывает и такое 😳

Работал наш адвокат Анри Цискаришвили.

Также всех отпустили из ОВД Замоскворечье. Там работал наш адвокат Геннадий Федоров.

Итого из 24-х человек, доставленных в это ОВД:

- двое остаются на ночь,

- 21 человек вышел на свободу с протоколами по части 6.1 статьи 20.2 КОАП,

- а одного человека отпустили просто так, потому что по документам сотрудники привезли в ОВД 23 человека, а он оказался 24-м. Его отпустили, чтобы не переделывать документы. Бывает и такое 😳

Работал наш адвокат Анри Цискаришвили.

Также всех отпустили из ОВД Замоскворечье. Там работал наш адвокат Геннадий Федоров.

2019 June 13

ORpravo

Из ОВД Покровское-Стрешнево отпустили всех задержанных, кроме двоих, которых оставляют на ночь.

Итого из 24-х человек, доставленных в это ОВД:

- двое остаются на ночь,

- 21 человек вышел на свободу с протоколами по части 6.1 статьи 20.2 КОАП,

- а одного человека отпустили просто так, потому что по документам сотрудники привезли в ОВД 23 человека, а он оказался 24-м. Его отпустили, чтобы не переделывать документы. Бывает и такое 😳

Работал наш адвокат Анри Цискаришвили.

Также всех отпустили из ОВД Замоскворечье. Там работал наш адвокат Геннадий Федоров.

Итого из 24-х человек, доставленных в это ОВД:

- двое остаются на ночь,

- 21 человек вышел на свободу с протоколами по части 6.1 статьи 20.2 КОАП,

- а одного человека отпустили просто так, потому что по документам сотрудники привезли в ОВД 23 человека, а он оказался 24-м. Его отпустили, чтобы не переделывать документы. Бывает и такое 😳

Работал наш адвокат Анри Цискаришвили.

Также всех отпустили из ОВД Замоскворечье. Там работал наш адвокат Геннадий Федоров.

Одного человека из ОВД Покровское-Стрешнево, которого изначально хотели оставить ночевать, всё-таки отпустили!

Вчера в Москве на митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова были задержаны более 500 человек. Почти 100 из них находились в ОВД, где работали наши адвокаты, и ещё больше людей мы консультировали в чатах, держа связь с 12-ю ОВД.

Под вечер на несколько сотен москвичей, задержанных на митинге против полицейского произвола, составили протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП. Что это такое и что делать дальше в суде, рассказывает юрист Правозащиты Открытки Алёна Борисова.

За что наказывает эта статья?

Часть 6.1 — за участие в несанкционированном митинге, из-за которого пешеходы и машины создают помехи другим людям. В общем, «граждане, не мешайте проходу граждан».

Что будет после составления протокола?

Вас вызовут в суд. Важно отметить, что до суда на вас не накладываются никакие ограничения — например, вы спокойно можете выехать заграницу. В суд вызовут повесткой, звонком (так называемой «телефонограммой») или сообщением. Но суд может и забыть вас оповестить, так что следует периодически проверять сайт суда и смотреть, не назначили ли вам заседание. Если вы не сможете прийти на суд или просто не захотите — скорее всего, заседание перенесут (ну или можете отправить вместо себя защитника). Если не придете снова, то решение вынесут без вас и опубликуют на сайте суда. Наказание по этой части статьи — штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток.

Какие нужны основания для привлечения к ответсвенности по этой статье?

Суды считают, что достаточно просто прийти на митинг, который создал помехи движению. И неважно, мешали ли ему конкретно вы.

Правда, Верховный суд в пункте 35 Постановления своего Пленума от 26.06.2018 N 28 разъяснил, что должна быть связь между действиями конкретного гражданина и помехами движению. Но в действительности это мало что поменяло: основными (и чаще всего единственными) доказательствами вины в суде служат рапорты полицейских, которые проводили задержание, и протокол об административном правонарушении. В них может быть написано что угодно: выкрикивал лозунги, шел с плакатом, создавал помехи движению – даже если на самом деле этого не было. Суды верят полиции, а не гражданам.

Опровергнуть слова полицейских можно, только если есть свидетели или, что еще лучше, видеозапись задержания (чтобы приобщить в суде его или другие электронные материалы, нужно принести на отдельном носителе и отдать суду. Например, на флешке). Там должно быть четко видно, что гражданин, например, спокойно стоял у стены или сидел на скамье.

Как защищаться?

Если протокол задержания и протокол об административном правонарушении составлены без формальных нарушений, то есть два варианта.

1) Оспаривать законность задержания и связь между вашими действиями и помехами движению.

Для этого нужны видеозаписи задержания и свидетельства очевидцев: отказать приобщить их судья не имеет права. Привести свидетелей в суд нужно самостоятельно.

2) Ссылаться на право мирных собраний, установленное статьей 31 Конституции РФ и гарантированное каждому гражданину.

Согласно Постановлению КС РФ от 14.02.2013 № 4-П, это право обеспечивает гражданам возможность через митинги влиять на деятельность органов власти. При этом КС со ссылкой на ЕСПЧ также говорит, что:

- свобода собраний является фундаментальным правом,

- важно, чтобы власти проявляли толерантность по отношению к мирным собраниям даже тогда, когда они могут вызвать некоторое нарушение обыденной жизни, включая помехи уличному движению, так как иначе свобода собраний лишилась бы своего содержания.

Наконец, в другом своем Постановлении, от 10.02.2017 № 2-П, КС указал, что суды должны доказывать наличие у обвиняемого умысла нарушить порядок на митинге.

Все это не просто слова: они важны для подачи жалобы в ЕСПЧ о нарушении статей 10 и 11 Конвенции (свобода выражения мнения и свобода собраний), если дело будет проиграно в российских судах.

Кстати, если в протоколе есть ошибки — например, там указана улица, на которой в это время не было митинга, или неправильная фамилия, дата рождения — это может стать основанием для прекращения дела⏬

Под вечер на несколько сотен москвичей, задержанных на митинге против полицейского произвола, составили протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП. Что это такое и что делать дальше в суде, рассказывает юрист Правозащиты Открытки Алёна Борисова.

За что наказывает эта статья?

Часть 6.1 — за участие в несанкционированном митинге, из-за которого пешеходы и машины создают помехи другим людям. В общем, «граждане, не мешайте проходу граждан».

Что будет после составления протокола?

Вас вызовут в суд. Важно отметить, что до суда на вас не накладываются никакие ограничения — например, вы спокойно можете выехать заграницу. В суд вызовут повесткой, звонком (так называемой «телефонограммой») или сообщением. Но суд может и забыть вас оповестить, так что следует периодически проверять сайт суда и смотреть, не назначили ли вам заседание. Если вы не сможете прийти на суд или просто не захотите — скорее всего, заседание перенесут (ну или можете отправить вместо себя защитника). Если не придете снова, то решение вынесут без вас и опубликуют на сайте суда. Наказание по этой части статьи — штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток.

Какие нужны основания для привлечения к ответсвенности по этой статье?

Суды считают, что достаточно просто прийти на митинг, который создал помехи движению. И неважно, мешали ли ему конкретно вы.

Правда, Верховный суд в пункте 35 Постановления своего Пленума от 26.06.2018 N 28 разъяснил, что должна быть связь между действиями конкретного гражданина и помехами движению. Но в действительности это мало что поменяло: основными (и чаще всего единственными) доказательствами вины в суде служат рапорты полицейских, которые проводили задержание, и протокол об административном правонарушении. В них может быть написано что угодно: выкрикивал лозунги, шел с плакатом, создавал помехи движению – даже если на самом деле этого не было. Суды верят полиции, а не гражданам.

Опровергнуть слова полицейских можно, только если есть свидетели или, что еще лучше, видеозапись задержания (чтобы приобщить в суде его или другие электронные материалы, нужно принести на отдельном носителе и отдать суду. Например, на флешке). Там должно быть четко видно, что гражданин, например, спокойно стоял у стены или сидел на скамье.

Как защищаться?

Если протокол задержания и протокол об административном правонарушении составлены без формальных нарушений, то есть два варианта.

1) Оспаривать законность задержания и связь между вашими действиями и помехами движению.

Для этого нужны видеозаписи задержания и свидетельства очевидцев: отказать приобщить их судья не имеет права. Привести свидетелей в суд нужно самостоятельно.

2) Ссылаться на право мирных собраний, установленное статьей 31 Конституции РФ и гарантированное каждому гражданину.

Согласно Постановлению КС РФ от 14.02.2013 № 4-П, это право обеспечивает гражданам возможность через митинги влиять на деятельность органов власти. При этом КС со ссылкой на ЕСПЧ также говорит, что:

- свобода собраний является фундаментальным правом,

- важно, чтобы власти проявляли толерантность по отношению к мирным собраниям даже тогда, когда они могут вызвать некоторое нарушение обыденной жизни, включая помехи уличному движению, так как иначе свобода собраний лишилась бы своего содержания.

Наконец, в другом своем Постановлении, от 10.02.2017 № 2-П, КС указал, что суды должны доказывать наличие у обвиняемого умысла нарушить порядок на митинге.

Все это не просто слова: они важны для подачи жалобы в ЕСПЧ о нарушении статей 10 и 11 Конвенции (свобода выражения мнения и свобода собраний), если дело будет проиграно в российских судах.

Кстати, если в протоколе есть ошибки — например, там указана улица, на которой в это время не было митинга, или неправильная фамилия, дата рождения — это может стать основанием для прекращения дела⏬

Поэтому сообщите об ошибках в суде.

Ну и последнее. Самое частое наказание — штраф. После вступления решения в силу (если подавали апелляцию на решение — то после того, как решение суда второй инстанции вступит в силу) у вас будет по закону 60 дней на его уплату. После этого в случае неуплаты может быть применена статья 20.25 КоАП (уклонение от наказания) - это влечет еще один штраф в двухкратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы до 50 часов, либо арест до 15 суток. На нашей практике за неуплату штрафа наказывают редко, однако приставы могли спустя какое-то время заблокировать сумму штрафа на карте.

Ну и последнее. Самое частое наказание — штраф. После вступления решения в силу (если подавали апелляцию на решение — то после того, как решение суда второй инстанции вступит в силу) у вас будет по закону 60 дней на его уплату. После этого в случае неуплаты может быть применена статья 20.25 КоАП (уклонение от наказания) - это влечет еще один штраф в двухкратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы до 50 часов, либо арест до 15 суток. На нашей практике за неуплату штрафа наказывают редко, однако приставы могли спустя какое-то время заблокировать сумму штрафа на карте.

2019 June 14

Заместитель начальника Центра «Э» ГУ МВД по Ростовской области Валентин Краснокутский приехал в Псков и предложил помощь в уголовном деле активистке «Открытой России» Лие Милушкиной, обвиняемой в сбыте наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК). В обмен он попросил дать показания против Анастасии Шевченко.

Об этом рассказала адвокат Милушкиной Татьяна Мартынова.

Краснокутский позвонил Милушкиной и предложил ей сотрудничество, но когда на опрос в Центр «Э» она пришла с адвокатом, сотрудник ограничился лишь общими вопросами про «Открытую Россию».

После этого вечером сотрудник пришел к Милушкиной домой, где она была уже без адвоката. Краснокутский снова попытался склонить ее к сотрудничеству в рамках уголовного дела Шевченко, но обвиняемая отказалась.

Об этом рассказала адвокат Милушкиной Татьяна Мартынова.

Краснокутский позвонил Милушкиной и предложил ей сотрудничество, но когда на опрос в Центр «Э» она пришла с адвокатом, сотрудник ограничился лишь общими вопросами про «Открытую Россию».

После этого вечером сотрудник пришел к Милушкиной домой, где она была уже без адвоката. Краснокутский снова попытался склонить ее к сотрудничеству в рамках уголовного дела Шевченко, но обвиняемая отказалась.

ORpravo

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Ивана Голунова 14 июня

https://meduza.io/news/2019/06/11/mosgorsud-rassmotrit-zhalobu-na-arest-ivana-golunova-14-iyunya

https://meduza.io/news/2019/06/11/mosgorsud-rassmotrit-zhalobu-na-arest-ivana-golunova-14-iyunya

Мосгорсуд снял с апелляционного рассмотрения жалобу адвокатов Правозащиты Открытки Сергея Бадамшина и Олега Елисеева на домашний арест Ивана Голунова. Жалоба будет возвращена в суд первой инстанции.

Адвокат Елисеев ходатайствовал о возврате жалобы в Никулинский суд в связи с тем, что Голунова не ознакомили с протоколом заседания. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора, она просила прекратить производство по жалобе в связи с прекращением самого уголовного дела.

Адвокат Елисеев ходатайствовал о возврате жалобы в Никулинский суд в связи с тем, что Голунова не ознакомили с протоколом заседания. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора, она просила прекратить производство по жалобе в связи с прекращением самого уголовного дела.