Size: a a a

2021 November 14

2021 November 18

Когда меня назначили главврачом, я очень боялся не справиться с управлением и все испортить. Договорился сам с собой на компромиссе "ну поймут что ошиблись в тебе - уволят, хотя бы попробуй". Прошло 9 месяцев - еще не уволили 🙂 Осваиваюсь и формирую команду.

Публикация из фб-сообщества Детское отделение клиники "Рассвет"

https://www.facebook.com/rassvetkids/posts/3107214509605623

Друзья, меня зовут Сергей Бутрий, я главный врач детской клиники Рассвет. В детской команде Рассвета пополнение, и я планирую познакомить вас с нашими новыми врачами.

Иннокентий Поляков, педиатр

Окончил педиатрический факультет Нижегородской медицинской академии, устроился работать в чувашской глубинке по программе Сельский доктор участковым педиатром, параллельно брал дежурства в стационаре. Как сам признается, работал сперва “по кафедральным методичкам”, советоваться о сложных пациентах было почти не с кем. Еще в студенческие годы обратил внимание на то как много “фуфломицинов” и необоснованных методик в педиатрии, но о доказательной медицине услышал позже, когда в одно из дежурств в 2017 году искал в Яндексе по запросу "обструктивный бронхит", и наткнулся на мою заметку про wheezing, подписался на группу “Заметки детского врача”, и стал постоянным читателем моего скромного блога.

В феврале 2018 го он написал мне в личку, попросил совета по сложному пациенту - мы пообщались, он показался мне славным парнем и перспективным врачом, мне очень отзывался его голод по общению со старшими коллегами в сельской изоляции, я добавил его в закрытые чаты и группы, где сильные врачи обсуждают сложных пациентов, он быстро и активно включился в жизнь этих сообществ, и быстро стал полноправным участником наших “консилиумов”. Иногда он делился своими профессиональными успехами и тяготами, я немного следил за его судьбой.

Вскоре Иннокентия назначили заведующим поликлиникой, которой он работал. У него был полный набор: он работал и в глухом селе, и в школе, и в детских садах немного, и дежурантом, ночевал в отделении чаще, чем дома; принимал по 50+ человек за прием, потом бегал по вызовам; он искренне надеялся что сможет организовать более-менее приличную работу детской поликлиники, используя свой административный ресурс заведующего. Продержался в таком режиме пять лет (в два раза дольше, чем я в его возрасте), но все же разочаровался в провинциальной госмедицине и начал выгорать. Решил уволиться из поликлиники, и устроиться в частный центр в Чебоксарах, ездить на работу за 120 км от дома. В момент смены мест работы было несколько свободных дней, он приехал погостить к сестре в Москву, где мы с ним впервые развиртуализировались.

Он написал мне, что будет в городе в день моей смены в клинике, попросил встретиться, подписать книгу, поболтать немного - я сказал что смогу только поздно вечером, и что он может либо приехать после того как я отпущу последнего пациента, либо просто приехать днем и сесть ко мне на прием стажером, он выбрал второй вариант.

Вечером мы с ним сидели в кафе, и уже разговаривали как старые друзья: о разнице работы в деревне и в городе, в системе ОМС и системе частной медицины, о сложных и рутинных пациентах, о склочных и лояльных семьях, о балансе между семьей и работой, и я удивлялся насколько похожи наши взгляды и наш опыт, несмотря на разницу в географии и возрасте. Я предложил ему работу в Рассвете, рассказал что я сам в таком же режиме работаю и живу на два города уже почти 4 года. Он не ожидал такого поворота и отнекивался, мол, где он и где Рассвет, и в этой нерешительности я тоже узнавал себя, когда-то я точно также боялся ехать работать в столицу. Он взял неделю на раздумья, а потом решился.

https://klinikarassvet.ru/staff/polyakov-innokentiy-evgenevich/

Сейчас Иннокентий работает в Рассвете 3 дня дня в неделю. Судя по тому как быстро стал заполняться его прием, наши пациенты уже оценили по достоинству его профессионализм и эмпатичный стиль общения. Я немного горжусь, что принял небольшое участие в формировании его как специалиста, и что нашел для Рассвета такого перспективного молодого врача.

Сработаемся (с)

Публикация из фб-сообщества Детское отделение клиники "Рассвет"

https://www.facebook.com/rassvetkids/posts/3107214509605623

Друзья, меня зовут Сергей Бутрий, я главный врач детской клиники Рассвет. В детской команде Рассвета пополнение, и я планирую познакомить вас с нашими новыми врачами.

Иннокентий Поляков, педиатр

Окончил педиатрический факультет Нижегородской медицинской академии, устроился работать в чувашской глубинке по программе Сельский доктор участковым педиатром, параллельно брал дежурства в стационаре. Как сам признается, работал сперва “по кафедральным методичкам”, советоваться о сложных пациентах было почти не с кем. Еще в студенческие годы обратил внимание на то как много “фуфломицинов” и необоснованных методик в педиатрии, но о доказательной медицине услышал позже, когда в одно из дежурств в 2017 году искал в Яндексе по запросу "обструктивный бронхит", и наткнулся на мою заметку про wheezing, подписался на группу “Заметки детского врача”, и стал постоянным читателем моего скромного блога.

В феврале 2018 го он написал мне в личку, попросил совета по сложному пациенту - мы пообщались, он показался мне славным парнем и перспективным врачом, мне очень отзывался его голод по общению со старшими коллегами в сельской изоляции, я добавил его в закрытые чаты и группы, где сильные врачи обсуждают сложных пациентов, он быстро и активно включился в жизнь этих сообществ, и быстро стал полноправным участником наших “консилиумов”. Иногда он делился своими профессиональными успехами и тяготами, я немного следил за его судьбой.

Вскоре Иннокентия назначили заведующим поликлиникой, которой он работал. У него был полный набор: он работал и в глухом селе, и в школе, и в детских садах немного, и дежурантом, ночевал в отделении чаще, чем дома; принимал по 50+ человек за прием, потом бегал по вызовам; он искренне надеялся что сможет организовать более-менее приличную работу детской поликлиники, используя свой административный ресурс заведующего. Продержался в таком режиме пять лет (в два раза дольше, чем я в его возрасте), но все же разочаровался в провинциальной госмедицине и начал выгорать. Решил уволиться из поликлиники, и устроиться в частный центр в Чебоксарах, ездить на работу за 120 км от дома. В момент смены мест работы было несколько свободных дней, он приехал погостить к сестре в Москву, где мы с ним впервые развиртуализировались.

Он написал мне, что будет в городе в день моей смены в клинике, попросил встретиться, подписать книгу, поболтать немного - я сказал что смогу только поздно вечером, и что он может либо приехать после того как я отпущу последнего пациента, либо просто приехать днем и сесть ко мне на прием стажером, он выбрал второй вариант.

Вечером мы с ним сидели в кафе, и уже разговаривали как старые друзья: о разнице работы в деревне и в городе, в системе ОМС и системе частной медицины, о сложных и рутинных пациентах, о склочных и лояльных семьях, о балансе между семьей и работой, и я удивлялся насколько похожи наши взгляды и наш опыт, несмотря на разницу в географии и возрасте. Я предложил ему работу в Рассвете, рассказал что я сам в таком же режиме работаю и живу на два города уже почти 4 года. Он не ожидал такого поворота и отнекивался, мол, где он и где Рассвет, и в этой нерешительности я тоже узнавал себя, когда-то я точно также боялся ехать работать в столицу. Он взял неделю на раздумья, а потом решился.

https://klinikarassvet.ru/staff/polyakov-innokentiy-evgenevich/

Сейчас Иннокентий работает в Рассвете 3 дня дня в неделю. Судя по тому как быстро стал заполняться его прием, наши пациенты уже оценили по достоинству его профессионализм и эмпатичный стиль общения. Я немного горжусь, что принял небольшое участие в формировании его как специалиста, и что нашел для Рассвета такого перспективного молодого врача.

Сработаемся (с)

Вчера имел продолжительную беседу с родителями пациента, которые после достижения основной цели консультации завели разговор о ковидных вакцинах, вывалили на меня свои сомнения, и пытались понять как я могу быть за вакцинацию от ковида российскими вакцинами, тем более детей. Вопросов было много, и было видно что детально обсудить их раньше с врачами у них не получалось. Вопросы вовсе не были глупыми и нелепыми, и если вы себе представляете антипрививочников (в данном случае уместнее говорить скорее о сомневающихся) фриками из мемасов - то я вас разочарую, многие из них куда разумнее тех кто прививается. Главным мотивом их сомнений было недоверие: врачам, отечественной науке, правительству, вполне обоснованное, прошу отметить.

А сегодня утром за завтраком наткнулся в ленте на эту статью, и понял что озвученные мной вчера аргументы вполне перекликаются с мыслями уважаемого доктора Охотина, разве что не так категоричны и мрачны. Поэтому репостну, самому мне все равно так метко не написать.

https://republic.ru/posts/102234

А сегодня утром за завтраком наткнулся в ленте на эту статью, и понял что озвученные мной вчера аргументы вполне перекликаются с мыслями уважаемого доктора Охотина, разве что не так категоричны и мрачны. Поэтому репостну, самому мне все равно так метко не написать.

https://republic.ru/posts/102234

2021 November 24

Донорство крови

Донорство крови - благородное и самоотверженное дело.

Попадаешь в больницу после аварии - и в больнице есть кровь.

После родов большая кровопотеря - но в роддоме есть кровь.

Ребёнок страдает гемолитической анемией - но в детской больнице есть кровь.

Мы обычно не задумываемся, откуда берётся эта кровь, а ведь люди, которые жертвуют её для нас - они ходят рядом с нами, живут рядом с нами, и пусть они не носят супергеройские костюмы и не умеют летать - но они спасают жизни.

Сегодня я хочу поговорить с вами о донорстве крови, о том как стать донором, что для этого нужно и как происходит процедура сдачи крови.

Несмотря на весь прогресс фармакологических лабораторий, химии, биологии, протеомики и генетики до сих пор есть ситуации, когда без доноров не обойтись. До сих пор нет безопасной и столь же эффективной замены нашей крови. Кровь выполняет огромное количество функций - переносит кислород и углекислый газ, питательные вещества, белки (в том числе иммунные), выводит из организма ненужные и опасные вещества, помогает общаться органам между собой с помощью разных веществ и гормонов, сворачивается и закупоривает рану при повреждении…

Раньше в ситуации кровопотери человек просто умирал. Сейчас переливание крови и её компонентов не только спасает жизнь, но и продлевает и улучшает её. Первые попытки переливания крови были предприняты более 200 лет назад, в 1900 году Карл Ландштейнер открывает группы крови А, В и О, и процедура становится более безопасной. В современное время кровь дополнительно исследуют на антигены резус (D, C, c, E, e, G), келл, кровь проверяют на вирусы гепатитов и ВИЧ, разделяют на фракции и добавляют консерванты, которые позволяют хранить и транспортировать препараты крови на большие расстояния.

Как много крови можно сдать за один раз, и как часто можно сдавать кровь?

⁃ За один раз обычно берут около 350-450 мл крови. Рекомендуется сдавать кровь женщинам не более 4 раз в год, мужчинам не более 5 раз в год.

Можно ли заразиться инфекцией когда сдаёшь кровь?

⁃ Нет. В настоящее время оборудование для сдачи крови стерильное и одноразовое - риск заражения донора исключён. На руку в месте забора крови после процедуры наложат повязку чтобы в рану не попала инфекция.

Можно ли заразить кого-то?

⁃ Тоже почти невозможно. Кровь на станции переливания проверяют на опасные гемотрансмиссивные инфекции - гепатит В,С,ВИЧ.

Вредно ли для здоровья быть донором?

⁃ Нет, если сдавать кровь правильно. Безопасно для здоровья сдавать кровь раз в 3 месяца. В течение нескольких дней после сдачи крови ваше тело восполняет потерянные жидкости. А через две недели ваше тело восстановит потерянные эритроциты.

Какие осложнения возможны при сдаче крови?

⁃ В процессе сдачи крови возможны вазовагальные реакции (обморок), образование гематомы в месте забора крови, крайне редко бывают случаи прокола артерии на руке вместо вены

⁃ Впоследствии, если вы регулярно сдаёте кровь и не восполняете потери железа - у вас может развиться дефицит железа и анемия

⁃ Некоторые заболевания наоборот лечатся сдачей крови, и будучи донором пациент может чувствовать себя лучше. Это гемохроматоз (заболевание сопровождающееся перегрузкой железом), различные доброкачественные эритремии

Как подготовиться к процедуре?

⁃ Хорошо выспитесь накануне

⁃ Не ешьте жирную пищу перед сдачей крови

⁃ Хорошо напейтесь воды перед процедурой

⁃ Убедитесь, что какие-либо лекарства, которые вы принимаете или недавно принимали, не могут помешать вам сдать кровь. Например, если вы являетесь донором тромбоцитов, вы не должны принимать аспирин в течение двух дней до сдачи крови. Перед тем, как прекратить прием любых лекарств, проконсультируйтесь со своим врачом.

Донорство крови - благородное и самоотверженное дело.

Попадаешь в больницу после аварии - и в больнице есть кровь.

После родов большая кровопотеря - но в роддоме есть кровь.

Ребёнок страдает гемолитической анемией - но в детской больнице есть кровь.

Мы обычно не задумываемся, откуда берётся эта кровь, а ведь люди, которые жертвуют её для нас - они ходят рядом с нами, живут рядом с нами, и пусть они не носят супергеройские костюмы и не умеют летать - но они спасают жизни.

Сегодня я хочу поговорить с вами о донорстве крови, о том как стать донором, что для этого нужно и как происходит процедура сдачи крови.

Несмотря на весь прогресс фармакологических лабораторий, химии, биологии, протеомики и генетики до сих пор есть ситуации, когда без доноров не обойтись. До сих пор нет безопасной и столь же эффективной замены нашей крови. Кровь выполняет огромное количество функций - переносит кислород и углекислый газ, питательные вещества, белки (в том числе иммунные), выводит из организма ненужные и опасные вещества, помогает общаться органам между собой с помощью разных веществ и гормонов, сворачивается и закупоривает рану при повреждении…

Раньше в ситуации кровопотери человек просто умирал. Сейчас переливание крови и её компонентов не только спасает жизнь, но и продлевает и улучшает её. Первые попытки переливания крови были предприняты более 200 лет назад, в 1900 году Карл Ландштейнер открывает группы крови А, В и О, и процедура становится более безопасной. В современное время кровь дополнительно исследуют на антигены резус (D, C, c, E, e, G), келл, кровь проверяют на вирусы гепатитов и ВИЧ, разделяют на фракции и добавляют консерванты, которые позволяют хранить и транспортировать препараты крови на большие расстояния.

Как много крови можно сдать за один раз, и как часто можно сдавать кровь?

⁃ За один раз обычно берут около 350-450 мл крови. Рекомендуется сдавать кровь женщинам не более 4 раз в год, мужчинам не более 5 раз в год.

Можно ли заразиться инфекцией когда сдаёшь кровь?

⁃ Нет. В настоящее время оборудование для сдачи крови стерильное и одноразовое - риск заражения донора исключён. На руку в месте забора крови после процедуры наложат повязку чтобы в рану не попала инфекция.

Можно ли заразить кого-то?

⁃ Тоже почти невозможно. Кровь на станции переливания проверяют на опасные гемотрансмиссивные инфекции - гепатит В,С,ВИЧ.

Вредно ли для здоровья быть донором?

⁃ Нет, если сдавать кровь правильно. Безопасно для здоровья сдавать кровь раз в 3 месяца. В течение нескольких дней после сдачи крови ваше тело восполняет потерянные жидкости. А через две недели ваше тело восстановит потерянные эритроциты.

Какие осложнения возможны при сдаче крови?

⁃ В процессе сдачи крови возможны вазовагальные реакции (обморок), образование гематомы в месте забора крови, крайне редко бывают случаи прокола артерии на руке вместо вены

⁃ Впоследствии, если вы регулярно сдаёте кровь и не восполняете потери железа - у вас может развиться дефицит железа и анемия

⁃ Некоторые заболевания наоборот лечатся сдачей крови, и будучи донором пациент может чувствовать себя лучше. Это гемохроматоз (заболевание сопровождающееся перегрузкой железом), различные доброкачественные эритремии

Как подготовиться к процедуре?

⁃ Хорошо выспитесь накануне

⁃ Не ешьте жирную пищу перед сдачей крови

⁃ Хорошо напейтесь воды перед процедурой

⁃ Убедитесь, что какие-либо лекарства, которые вы принимаете или недавно принимали, не могут помешать вам сдать кровь. Например, если вы являетесь донором тромбоцитов, вы не должны принимать аспирин в течение двух дней до сдачи крови. Перед тем, как прекратить прием любых лекарств, проконсультируйтесь со своим врачом.

Как проходит сдача крови?

⁃ Вы приезжаете на СПК (станция переливания крови) в вашем городе в её рабочее время

⁃ Подходите в регистратуру с паспортом, заполняете необходимые документы

⁃ Далее вас направляют в кабинет где вас осматривает, измеряет давление и температуру врач

⁃ Если врач допускает вас к сдаче крови, у вас берут кровь из пальца для экспресс-анализа

⁃ Если и анализ крови у вас хороший - вы можете быть донором. Вас направляют в донорский зал, усаживают в специальное кресло, обеззараживают кожу и прокалывают вену стерильной иглой, по которой ваша кровь поступает с специальный пакет. Сама процедура безболезненна, единственное что вы почувствуете - небольшой дискомфорт в момент укола.

⁃ Сдача цельной крови занимает около 10 минут.

⁃ После сдачи крови вам дают справку, которая даёт освобождение от работы в день кроводачи и предоставление дополнительного дня отдыха. Также донор получает денежную компенсацию на питание.

Что делать после сдачи крови?

Вы просто супер! Вы помогли кому-то сегодня, кому очень плохо - гордитесь этим. Сделайте селфи на станции переливания и поделитесь фотографией в соцсетях - возможно, этим вы привлечёте больше людей к донорству. После того как сдали кровь:

⁃ Посидите и отдохните, не следует сразу бежать по делам

⁃ Пейте много жидкости, перекусите

⁃ Избегайте физических нагрузок в течение дня

⁃ Держите повязку на руке 5 часов, не мочите её

⁃ При возобновлении кровотечения придавите место прокола и поднимите руку выше

Кто не может быть донором?

Донором может быть любой человек старше 18 лет, у кого хорошее здоровье, вес хотя бы 50 кг, кто не инфицирован гепатитом или ВИЧ, и не употребляет наркотики. Также необходимо отсутствие хронических заболеваний (кожи, печени, сердца, крови, лёгких, онкологических заболеваний), дефицита факторов свёртывания, психических расстройств и расстройств поведения (в период обострения), аутоиммунных заболеваний, инвалидности. Полный список противопоказаний размещён ниже.

⁃ Вы приезжаете на СПК (станция переливания крови) в вашем городе в её рабочее время

⁃ Подходите в регистратуру с паспортом, заполняете необходимые документы

⁃ Далее вас направляют в кабинет где вас осматривает, измеряет давление и температуру врач

⁃ Если врач допускает вас к сдаче крови, у вас берут кровь из пальца для экспресс-анализа

⁃ Если и анализ крови у вас хороший - вы можете быть донором. Вас направляют в донорский зал, усаживают в специальное кресло, обеззараживают кожу и прокалывают вену стерильной иглой, по которой ваша кровь поступает с специальный пакет. Сама процедура безболезненна, единственное что вы почувствуете - небольшой дискомфорт в момент укола.

⁃ Сдача цельной крови занимает около 10 минут.

⁃ После сдачи крови вам дают справку, которая даёт освобождение от работы в день кроводачи и предоставление дополнительного дня отдыха. Также донор получает денежную компенсацию на питание.

Что делать после сдачи крови?

Вы просто супер! Вы помогли кому-то сегодня, кому очень плохо - гордитесь этим. Сделайте селфи на станции переливания и поделитесь фотографией в соцсетях - возможно, этим вы привлечёте больше людей к донорству. После того как сдали кровь:

⁃ Посидите и отдохните, не следует сразу бежать по делам

⁃ Пейте много жидкости, перекусите

⁃ Избегайте физических нагрузок в течение дня

⁃ Держите повязку на руке 5 часов, не мочите её

⁃ При возобновлении кровотечения придавите место прокола и поднимите руку выше

Кто не может быть донором?

Донором может быть любой человек старше 18 лет, у кого хорошее здоровье, вес хотя бы 50 кг, кто не инфицирован гепатитом или ВИЧ, и не употребляет наркотики. Также необходимо отсутствие хронических заболеваний (кожи, печени, сердца, крови, лёгких, онкологических заболеваний), дефицита факторов свёртывания, психических расстройств и расстройств поведения (в период обострения), аутоиммунных заболеваний, инвалидности. Полный список противопоказаний размещён ниже.

Какие ещё виды донорства есть?

Цельную кровь после процедуры разделяют на компоненты - эритромассу, тромбомассу, плазму. Но при таком методе тромбомассы и плазмы получается не очень много - большее количество можно получить при целенаправленной сдаче тромбомассы и плазмы.

⁃ Донорство плазмы крови. Плазма крови применяется при нарушениях свёртывания (коагулопатия, ДВС-синдром), сепсисе, при травмах, ожоговой болезни. Также из плазмы крови готовят другие крайне важные препараты - иммуноглобулины, факторы свёртывания крови, некоторые важные белки, без которых другие люди могу умереть. Если вы сдаёте плазму, то процедура продлится около 40 мин.

⁃ Донорство тромбомассы. Переливание тромбомассы обычно применяется в случаях если у человека недостаточно собственных тромбоцитов и у них развивается кровотечение, также для профилактики кровотечений и для подготовки к операции. Сдача тромбомассы может длиться до 90 минут.

Внимание: плазму крови (полученную из цельной крови, либо сданную целенаправленно) в отличие от эритромассы и тромбомассы помещают «на карантин» - то есть её замораживают и хранят (минимум 120 дней, максимум 3 года). И если донор в течение этого срока повторно не сдаст кровь или плазму - её утилизируют («выбрасывают»). Данная процедура нужна чтобы снизить риск передачи вирусных инфекций. И для того, чтобы вашу плазму пустили в больницы, необходим повторный визит донора. Если у вас есть возможность и желание, будьте постоянным донором - 2 визита в год не наносят большого урона запасам железа в вашем организме, и плазма которую вы сдаёте будет регулярно поступать в больницы нуждающимся.

И последнее: вы живёте в России, а в России принято нарушать чужие границы и не уважать собеседника. Поэтому будьте готовы к тому, что в пункте сдачи крови вам могут нахамить, не ответить на ваши вопросы и могут отказать в сдаче крови. Это бывает. Если вы твёрдо решили сделать доброе дело, стать донором - будьте стойкими.

Цельную кровь после процедуры разделяют на компоненты - эритромассу, тромбомассу, плазму. Но при таком методе тромбомассы и плазмы получается не очень много - большее количество можно получить при целенаправленной сдаче тромбомассы и плазмы.

⁃ Донорство плазмы крови. Плазма крови применяется при нарушениях свёртывания (коагулопатия, ДВС-синдром), сепсисе, при травмах, ожоговой болезни. Также из плазмы крови готовят другие крайне важные препараты - иммуноглобулины, факторы свёртывания крови, некоторые важные белки, без которых другие люди могу умереть. Если вы сдаёте плазму, то процедура продлится около 40 мин.

⁃ Донорство тромбомассы. Переливание тромбомассы обычно применяется в случаях если у человека недостаточно собственных тромбоцитов и у них развивается кровотечение, также для профилактики кровотечений и для подготовки к операции. Сдача тромбомассы может длиться до 90 минут.

Внимание: плазму крови (полученную из цельной крови, либо сданную целенаправленно) в отличие от эритромассы и тромбомассы помещают «на карантин» - то есть её замораживают и хранят (минимум 120 дней, максимум 3 года). И если донор в течение этого срока повторно не сдаст кровь или плазму - её утилизируют («выбрасывают»). Данная процедура нужна чтобы снизить риск передачи вирусных инфекций. И для того, чтобы вашу плазму пустили в больницы, необходим повторный визит донора. Если у вас есть возможность и желание, будьте постоянным донором - 2 визита в год не наносят большого урона запасам железа в вашем организме, и плазма которую вы сдаёте будет регулярно поступать в больницы нуждающимся.

И последнее: вы живёте в России, а в России принято нарушать чужие границы и не уважать собеседника. Поэтому будьте готовы к тому, что в пункте сдачи крови вам могут нахамить, не ответить на ваши вопросы и могут отказать в сдаче крови. Это бывает. Если вы твёрдо решили сделать доброе дело, стать донором - будьте стойкими.

2021 November 25

Длиннопост о синдромальном диагнозе и страхе неопределенности

Двадцать первый век на дворе, время когда геном нового вируса с пандемическим потенциалом расшифровывается почти сразу после появления этого вируса, время трансплантаций комплекса сердце-легкие, время Золгенсма (инъекционного препарата, который вводится раз в жизни, стоит как самолет, но излечивает безжалостную спинальную мышечную атрофию) и прочих, поражающих фантазию, достижений медицинской науки. Время расцвета просветительства и массового увлечения медициной: медицинские блогеры, книги, фильмы, сериалы - демонстрируют широким массам что медицина, она сложна конечно, но если врач хороший (“современный”, “доказательный”, “гениальный”, “от бога” - нужное подчеркнуть) то он эту медицину знает сразу всю, и в глубину и в ширину, и сможет докопаться до диагноза в любой ситуации, выявить причину любого симптома, а выявив причину - подобрать под нее нужную таблетку (не симптом будет лечить, а причину, заметьте себе!), а подобрав - устранит ее, и симптом сам исчезнет. Это будет быстро и эффектно, после чего врач, довольный проделанной работой, простым языком и эмпатично общаясь по Калгари-Кембриджской модели, сможет объяснить пациенту “что это было”, как сделать чтобы оно не повторялось и отправит полностью вылеченного и счастливого пациента домой. Если врач столкнулся с симптомом, который не может ни объяснить ни убрать - это либо врач плохой, либо ему просто не хватает информации: надо поднажать, сдать еще тридцать анализов в дополнение к уже сданным двумстам сорока восьми, пересдать некоторые из сданных ранее (вдруг там изменилось что-то), все это сопоставить - и вот тогда наконец ЭВРИКА, так вот оно что, срочно пейте вот это и все пройдет. Если вы думаете, что я слишком упрощаю для гротеска, и не верите что пациентов с таким упрощенным “сериально-блогерным” представлением о медицине может быть много - я тогда вам больше скажу: с такими представлениями о медицине даже врачей много, не то что пациентов.

Реальность прозаичнее, скучнее и (для неподготовленного человека) откровенно страшнее и тревожнее. На нынешнем уровне развития медицины, львиную долю симптомов мы не можем объяснить и понять причину, не можем даже устранить или облегчить. Некоторые можем устранить, так и не поняв что это было. Некоторые устранить не можем, но знаем что они ни с чем опасным обычно не связаны, и знаем в какие сроки они должны пройти сами. Некоторые можем облегчить, и знаем что иногда они связаны с чем-то опасным, а иногда не связаны ни с чем, важно не пропустить это опасное, но и заобследовать до полного финансового и морального истощения семьи - тоже не имеем права и тд. Боюсь, звучит непонятно, давайте на примерах.

Двадцать первый век на дворе, время когда геном нового вируса с пандемическим потенциалом расшифровывается почти сразу после появления этого вируса, время трансплантаций комплекса сердце-легкие, время Золгенсма (инъекционного препарата, который вводится раз в жизни, стоит как самолет, но излечивает безжалостную спинальную мышечную атрофию) и прочих, поражающих фантазию, достижений медицинской науки. Время расцвета просветительства и массового увлечения медициной: медицинские блогеры, книги, фильмы, сериалы - демонстрируют широким массам что медицина, она сложна конечно, но если врач хороший (“современный”, “доказательный”, “гениальный”, “от бога” - нужное подчеркнуть) то он эту медицину знает сразу всю, и в глубину и в ширину, и сможет докопаться до диагноза в любой ситуации, выявить причину любого симптома, а выявив причину - подобрать под нее нужную таблетку (не симптом будет лечить, а причину, заметьте себе!), а подобрав - устранит ее, и симптом сам исчезнет. Это будет быстро и эффектно, после чего врач, довольный проделанной работой, простым языком и эмпатично общаясь по Калгари-Кембриджской модели, сможет объяснить пациенту “что это было”, как сделать чтобы оно не повторялось и отправит полностью вылеченного и счастливого пациента домой. Если врач столкнулся с симптомом, который не может ни объяснить ни убрать - это либо врач плохой, либо ему просто не хватает информации: надо поднажать, сдать еще тридцать анализов в дополнение к уже сданным двумстам сорока восьми, пересдать некоторые из сданных ранее (вдруг там изменилось что-то), все это сопоставить - и вот тогда наконец ЭВРИКА, так вот оно что, срочно пейте вот это и все пройдет. Если вы думаете, что я слишком упрощаю для гротеска, и не верите что пациентов с таким упрощенным “сериально-блогерным” представлением о медицине может быть много - я тогда вам больше скажу: с такими представлениями о медицине даже врачей много, не то что пациентов.

Реальность прозаичнее, скучнее и (для неподготовленного человека) откровенно страшнее и тревожнее. На нынешнем уровне развития медицины, львиную долю симптомов мы не можем объяснить и понять причину, не можем даже устранить или облегчить. Некоторые можем устранить, так и не поняв что это было. Некоторые устранить не можем, но знаем что они ни с чем опасным обычно не связаны, и знаем в какие сроки они должны пройти сами. Некоторые можем облегчить, и знаем что иногда они связаны с чем-то опасным, а иногда не связаны ни с чем, важно не пропустить это опасное, но и заобследовать до полного финансового и морального истощения семьи - тоже не имеем права и тд. Боюсь, звучит непонятно, давайте на примерах.

За последнюю неделю ко мне обращались:

1) младенец с расстройством пищевого поведения, не хочет глотать больше 3-5 глотков подряд и все тут, кричит, вырывается, кормление превращается в пытку для всей семьи. Иногда такое поведение связано с рефлюксной болезнью и другими причинами, делающими глотание дискомфортным, а иногда не связано ни с чем

2) подросток с периодическими подъемами температуры до 38,2 по вечерам, почти ежедневно на протяжении года. Иногда это симптом серьезной болезни (аутоиммунной, инфекционной, онкологической и тд) а иногда безобидное, временное и самопроходящее нарушение, с возрастом все наладится само.

3) ребенок с редкими приступами то ли судорог, то ли аффективно-респираторных приступов, начались с 3 мес, повторялись раз в 3 мес безо всякой причины, на всех ЭЭГ и видеомониторингах ЭЭГ диагноз уточнить не удалось. Это может пройти с возрастом, как роландическая эпилепсия, а может быть первыми симптомами чего-то опасного, например объемного образования в полости черепа.

4) ребенок с узловатой эритемой. Чаще всего это неприятная но безобидная сыпь на ногах, проходит сама и ни с чем не связана, но в ряде случаев это первый симптом развивающегося саркоидоза, неспецифического язвенного колита, некоторых онкологических заболеваний и тд.

5) подросток с рецидивирующими афтами в ротовой полости, много месяцев подряд то появляются то проходят. Это может быть рецидивирующий афтозный стоматит (пройдет сам с возрастом), а может быть первым симптомом целиакии или болезни Крона

6) ребенок с хроническим многомесячным кашлем, заобследованный и перелеченный инфекционистами, аллергологами, гастроэнтерологами и иммунологами

7) ребенок с очаговой алопецией; младенец с изолированным бессимптомным повышением щелочной фосфатазы; подросток с хронической крапивницей; дошкольник с увеличенными шейными лимфоузлами; с хроническим кожным зудом и тд и тд.

И в каждом случае от меня ждали ПРИЧИНУ и лечение, направленное на ее устранение. Но я не знаю этой причины, и почти никогда не могу ее выявить. А когда вдруг могу выявить - часто не могу на нее повлиять. А когда могу повлиять - эффект будет кратковременным, а побочные эффекты столь выраженными, что игра не стоит свеч. “Но подождите, вы же сами сказали что иногда такие симптомы указывают на опасное заболевание, которое само по себе требует агрессивного лечения, иначе угрожает стойким нарушением здоровья, или и того хуже? А теперь вы предлагаете мне просто ждать и надеяться что в моем случае с тяжелым оно не связано? Просто ждать что с возрастом пройдет само? Это все что может мне предложить в 21 веке современный, доказательный врач, о котором я столько наслышан(а)?!”

Сцилла и Харибда. Симптомы неспецифические, на конкретную болезнь не указывают. Совсем не обследовать - нельзя, пропустим опасное и очевидное. Но если сходу не получилось найти причину, или известно что обычно не получается ее найти, то и расширенное агрессивное обследование назначать дальше - бессмысленно и вредно. Где золотая середина?

Чувствуете, к чему мы пришли? Мы начали с достижений медицины, я люблю называть их “эффектными методами лечения”. Эффектные методы - это как полеты в космос, круто знать что мы в принципе это можем, но мы все понимаем что доступно это только ооочень некоторым, и дело совсем не только в недостатке денег. Синдромальный диагноз - вряд ли может быть эффектным.

1) младенец с расстройством пищевого поведения, не хочет глотать больше 3-5 глотков подряд и все тут, кричит, вырывается, кормление превращается в пытку для всей семьи. Иногда такое поведение связано с рефлюксной болезнью и другими причинами, делающими глотание дискомфортным, а иногда не связано ни с чем

2) подросток с периодическими подъемами температуры до 38,2 по вечерам, почти ежедневно на протяжении года. Иногда это симптом серьезной болезни (аутоиммунной, инфекционной, онкологической и тд) а иногда безобидное, временное и самопроходящее нарушение, с возрастом все наладится само.

3) ребенок с редкими приступами то ли судорог, то ли аффективно-респираторных приступов, начались с 3 мес, повторялись раз в 3 мес безо всякой причины, на всех ЭЭГ и видеомониторингах ЭЭГ диагноз уточнить не удалось. Это может пройти с возрастом, как роландическая эпилепсия, а может быть первыми симптомами чего-то опасного, например объемного образования в полости черепа.

4) ребенок с узловатой эритемой. Чаще всего это неприятная но безобидная сыпь на ногах, проходит сама и ни с чем не связана, но в ряде случаев это первый симптом развивающегося саркоидоза, неспецифического язвенного колита, некоторых онкологических заболеваний и тд.

5) подросток с рецидивирующими афтами в ротовой полости, много месяцев подряд то появляются то проходят. Это может быть рецидивирующий афтозный стоматит (пройдет сам с возрастом), а может быть первым симптомом целиакии или болезни Крона

6) ребенок с хроническим многомесячным кашлем, заобследованный и перелеченный инфекционистами, аллергологами, гастроэнтерологами и иммунологами

7) ребенок с очаговой алопецией; младенец с изолированным бессимптомным повышением щелочной фосфатазы; подросток с хронической крапивницей; дошкольник с увеличенными шейными лимфоузлами; с хроническим кожным зудом и тд и тд.

И в каждом случае от меня ждали ПРИЧИНУ и лечение, направленное на ее устранение. Но я не знаю этой причины, и почти никогда не могу ее выявить. А когда вдруг могу выявить - часто не могу на нее повлиять. А когда могу повлиять - эффект будет кратковременным, а побочные эффекты столь выраженными, что игра не стоит свеч. “Но подождите, вы же сами сказали что иногда такие симптомы указывают на опасное заболевание, которое само по себе требует агрессивного лечения, иначе угрожает стойким нарушением здоровья, или и того хуже? А теперь вы предлагаете мне просто ждать и надеяться что в моем случае с тяжелым оно не связано? Просто ждать что с возрастом пройдет само? Это все что может мне предложить в 21 веке современный, доказательный врач, о котором я столько наслышан(а)?!”

Сцилла и Харибда. Симптомы неспецифические, на конкретную болезнь не указывают. Совсем не обследовать - нельзя, пропустим опасное и очевидное. Но если сходу не получилось найти причину, или известно что обычно не получается ее найти, то и расширенное агрессивное обследование назначать дальше - бессмысленно и вредно. Где золотая середина?

Чувствуете, к чему мы пришли? Мы начали с достижений медицины, я люблю называть их “эффектными методами лечения”. Эффектные методы - это как полеты в космос, круто знать что мы в принципе это можем, но мы все понимаем что доступно это только ооочень некоторым, и дело совсем не только в недостатке денег. Синдромальный диагноз - вряд ли может быть эффектным.

Синдромальный диагноз - это когда мы описываем синдром (упорную лихорадку, очаги облысения на голове, хронический кашель, хроническую сыпь, недостаток прибавок веса у младенца или др) но не знаем точную причину. Это неопределенность, и она пугает как родителей так и врача. Самый простой, очевидный и инфантильный способ бороться с этим страхом - бесконечно обследовать, надеясь вот-вот ухватить причину за хвост, и тогда пазл сложится и мы все поймем. А поняв - назначим лечение и все наладится. Но это почти всегда - погоня за радугой. На первых этапах, возможно, эта погоня оправдана, но если обследования ничего не дают, рано или поздно кому-то придется сказать заветную фразу “стоп, хватит”. Хватит таскать ребенка по врачам и сдавать анализы, он уже страдает от суеты вокруг болезни сильнее чем от самой болезни. Давайте возьмем паузу, будем приходить только к педиатру с определенной частотой (2-4 раза в год), или раньше - если появятся “красные флаги” (опасные симптомы, указывающие что выжидательная тактика больше не является оправданной). “Мы исключили все опасное, этот небольшой остаточный кашель скорее всего пройдет сам, отпустите ситуацию; покажитесь мне через 2-3 месяца, или сразу если появится одышка, беспричинная потеря веса, необъяснимая слабость, заметное усиление интенсивности кашля, кровохарканье и все странное.”

При синдромальном диагнозе золотой серединой является такая тактика:

ШАГ 1 Тщательный сбор анамнеза, осмотр, выявление очевидных причин. Если случай редкий (да и если нередкий тоже), оптимально чтобы доктор сделал это, полагаясь не только на свою память, но и на статью-алгоритм из авторитетного источника, посвященную именно такой проблеме. Например, если у ребенка дефицит веса, пусть врач откроет статью “Подход к ребенку с FTT” в uptodate, AAFP или просто в PubMed посвежее выберет, тогда снижается риск что он забудет спросить, проверить или назначить что-то важное.

ШАГ 2 Назначение анализов для подтверждения/исключения конкретных диагностических гипотез, перечень которых кажется врачу наиболее вероятным. Повторюсь, для этого крайне желательно использовать статьи, а не полагаться только на свою память, знания и логику, иначе легко ошибиться в расстановке акцентов или даже упустить что-то важное. Если требуется - назначение консультации “узких” специалистов. Если требуется (если оправданно!) - инвазивные манипуляции (агрессивные, типа пункции коленного сустава, МРТ под наркозом, или ФГДС).

ШАГ 3 Оценка проведенных анализов, диагностических процедур и консультаций, повторный осмотр - оценка динамики симптомов. Если первичное стартовое (необходимое и достаточное) обследование не дало никаких результатов - вот тут и начинается самое сложное, активная выжидательная тактика. Мы в буквальном смысле ничего не делаем, просто ждем. Либо симптомы пройдут сами, либо изменятся/усилятся/появятся новые - и тогда мы сможем оценить их заново и разобраться-таки с чем они связаны.

Это так и называется “Wait and See”, жди и смотри https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667036/

На третьем шаге врач дает пациенту во-первых, разумный чекап. Как часто нужно повторно к нему приходить, через какое время следует повторить проведенные обследования и тд. То есть не просто отпускает его домой, а обозначает четкие точки контроля динамики, если надо - остается на прямой связи с пациентом, берет на себя ответственность за последствия выжидательной тактики. А во-вторых, дает пациенту перечень “красных флагов” - опасных симптомов, появление которых указывает на необходимость вернуться к врачу раньше запланированного срока и переоценить ситуацию (или даже вызвать скорую помощь).

При синдромальном диагнозе золотой серединой является такая тактика:

ШАГ 1 Тщательный сбор анамнеза, осмотр, выявление очевидных причин. Если случай редкий (да и если нередкий тоже), оптимально чтобы доктор сделал это, полагаясь не только на свою память, но и на статью-алгоритм из авторитетного источника, посвященную именно такой проблеме. Например, если у ребенка дефицит веса, пусть врач откроет статью “Подход к ребенку с FTT” в uptodate, AAFP или просто в PubMed посвежее выберет, тогда снижается риск что он забудет спросить, проверить или назначить что-то важное.

ШАГ 2 Назначение анализов для подтверждения/исключения конкретных диагностических гипотез, перечень которых кажется врачу наиболее вероятным. Повторюсь, для этого крайне желательно использовать статьи, а не полагаться только на свою память, знания и логику, иначе легко ошибиться в расстановке акцентов или даже упустить что-то важное. Если требуется - назначение консультации “узких” специалистов. Если требуется (если оправданно!) - инвазивные манипуляции (агрессивные, типа пункции коленного сустава, МРТ под наркозом, или ФГДС).

ШАГ 3 Оценка проведенных анализов, диагностических процедур и консультаций, повторный осмотр - оценка динамики симптомов. Если первичное стартовое (необходимое и достаточное) обследование не дало никаких результатов - вот тут и начинается самое сложное, активная выжидательная тактика. Мы в буквальном смысле ничего не делаем, просто ждем. Либо симптомы пройдут сами, либо изменятся/усилятся/появятся новые - и тогда мы сможем оценить их заново и разобраться-таки с чем они связаны.

Это так и называется “Wait and See”, жди и смотри https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667036/

На третьем шаге врач дает пациенту во-первых, разумный чекап. Как часто нужно повторно к нему приходить, через какое время следует повторить проведенные обследования и тд. То есть не просто отпускает его домой, а обозначает четкие точки контроля динамики, если надо - остается на прямой связи с пациентом, берет на себя ответственность за последствия выжидательной тактики. А во-вторых, дает пациенту перечень “красных флагов” - опасных симптомов, появление которых указывает на необходимость вернуться к врачу раньше запланированного срока и переоценить ситуацию (или даже вызвать скорую помощь).

Нужно ли говорить, что для выжидательной тактики нужно знать гораздо больше, чем для тактики “назначу все что знаю, направлю к куче других специалистов, авось что и зацепится, а не зацепится - так может сами устанут и пропадут”? Не только знать, но и иметь смелость на оправданный риск (а вдруг потом что-то все же вылезет, ребенка госпитализируют и в стационаре непременно кто-то скажет семье ГДЕ Ж ВЫ РАНЬШЕ БЫЛИ КТО ВАС ТАК ЛЕЧИЛ?). Не только иметь смелость рисковать, но и уметь это грамотно объяснить пациенту, чтобы он понял что это все в его интересах, что от него не пытаются избавиться (парадоксально, но выжидательная тактика в глазах пациентов чаще выглядит как провал врача, чем бесконечные обследования), а предлагают разумный компромисс. И снова вспомню мою любимую поговорку: у врача есть три смертных греха - глупость, трусость и неумение общаться.

Важно: фраза “стоп, хватит” все равно будет произнесена рано или поздно, и она должна быть произнесена именно врачом. Если ее не скажет врач - то пациент либо скажет ее сам (и потеряет всякое доверие к медицине: вон сколько денег, времени и сил я потратил на советы врачей и ни к чему это не привело, пойду к гомеопатам), либо втянется в эту игру, станет ипохондриком, начнет получать вторичную выгоду от своих “постоянных болезней”, станет глух к врачам, которые считают что проблему не изменить - надо менять отношение к проблеме; а там и до синдрома Мюнхаузена недалеко.

Вот такой трактат получился сегодня, простите. Я настолько часто сталкиваюсь с синромальными диагнозами, настолько часто веду разговоры про “давайте не злоупотреблять медициной, пока вред от нее не начал превышать вред от самой болезни”, рассказываю о стратегии “чекапов и красных флагов”, что мне захотелось оформить это отдельным постом и распечатывать его пациентам на руки, для вдумчивого прочтения дома и лучшего комплаенса. Насколько мне это удалось - покажет время и практика.

PS «Нам часто приходится вести корабль нашей терапии между мелями трусости и скалами безрассудства... Но мы не выполним полностью своей обязанности перед больным, если исполним одну часть заповеди Гиппократа «не вреди» и забудем о второй — «помогай».

«Трусливый врач — это самый страшный врач, потому что он всегда найдет тысячи возможностей ничего не делать для больного»

(терапевт Борис Евгеньевич Вотчал, 1895-1971)

Важно: фраза “стоп, хватит” все равно будет произнесена рано или поздно, и она должна быть произнесена именно врачом. Если ее не скажет врач - то пациент либо скажет ее сам (и потеряет всякое доверие к медицине: вон сколько денег, времени и сил я потратил на советы врачей и ни к чему это не привело, пойду к гомеопатам), либо втянется в эту игру, станет ипохондриком, начнет получать вторичную выгоду от своих “постоянных болезней”, станет глух к врачам, которые считают что проблему не изменить - надо менять отношение к проблеме; а там и до синдрома Мюнхаузена недалеко.

Вот такой трактат получился сегодня, простите. Я настолько часто сталкиваюсь с синромальными диагнозами, настолько часто веду разговоры про “давайте не злоупотреблять медициной, пока вред от нее не начал превышать вред от самой болезни”, рассказываю о стратегии “чекапов и красных флагов”, что мне захотелось оформить это отдельным постом и распечатывать его пациентам на руки, для вдумчивого прочтения дома и лучшего комплаенса. Насколько мне это удалось - покажет время и практика.

PS «Нам часто приходится вести корабль нашей терапии между мелями трусости и скалами безрассудства... Но мы не выполним полностью своей обязанности перед больным, если исполним одну часть заповеди Гиппократа «не вреди» и забудем о второй — «помогай».

«Трусливый врач — это самый страшный врач, потому что он всегда найдет тысячи возможностей ничего не делать для больного»

(терапевт Борис Евгеньевич Вотчал, 1895-1971)

Каково положение дел с назначением препаратов off-label (не так как разрешает их инструкция) в России в настоящее время? Хороший юридический обзорчик

https://protiv-raka.ru/analytics/off-lejbl-2021-na-puti-k-obreteniyu-pravovogo-statusa/

Тема актуальна всегда, а с приближением обязательных к буквальному исполнению КлинРеков https://medvestnik.ru/content/news/Gosduma-prinyala-zakon-ob-izmenenii-formy-polisa-OMS.html актуальность возрастает на порядок.

https://protiv-raka.ru/analytics/off-lejbl-2021-na-puti-k-obreteniyu-pravovogo-statusa/

Тема актуальна всегда, а с приближением обязательных к буквальному исполнению КлинРеков https://medvestnik.ru/content/news/Gosduma-prinyala-zakon-ob-izmenenii-formy-polisa-OMS.html актуальность возрастает на порядок.

2021 November 26

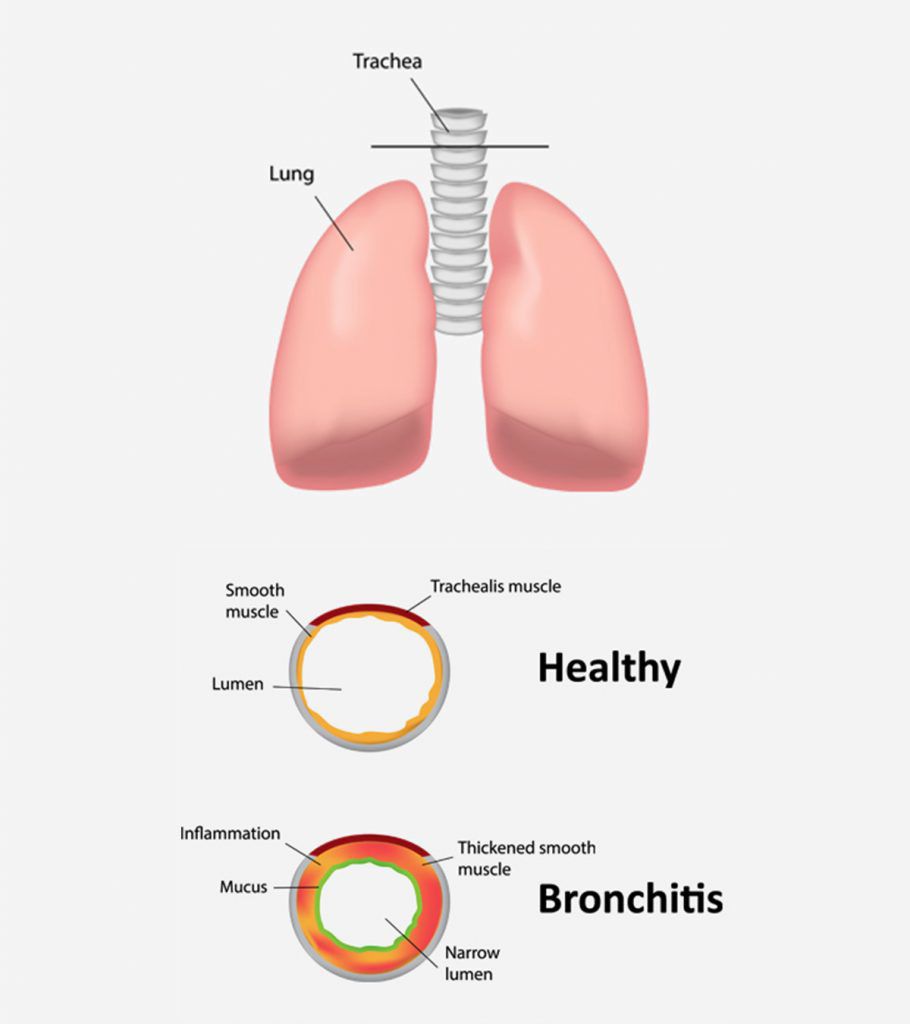

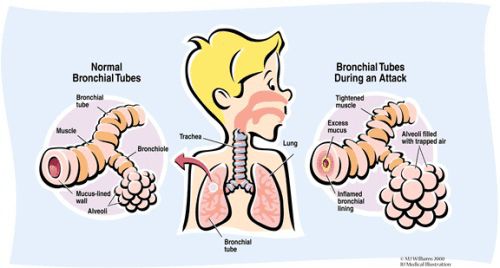

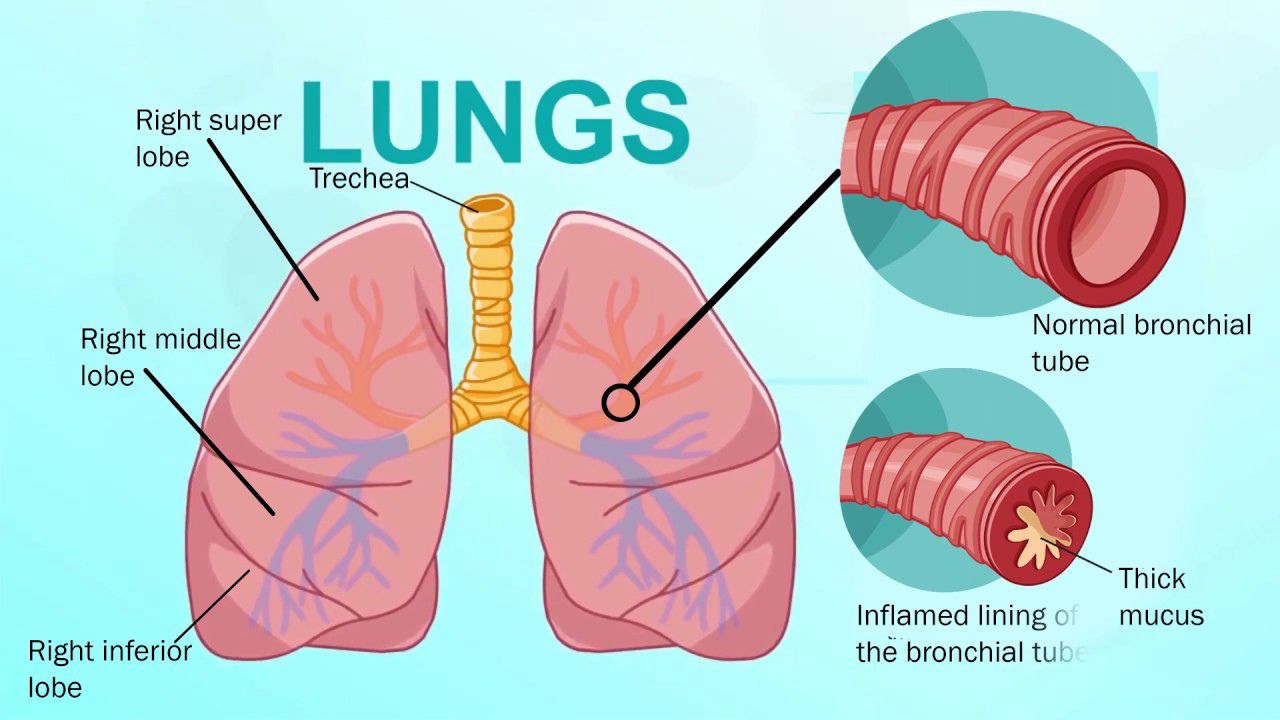

Осень промозглая. Сумерки в 14-00, слякоть под ногами, и детские бронхиты

https://klinikarassvet.ru/patients/zabolevanija/bronkhit-u-detey/

https://klinikarassvet.ru/patients/zabolevanija/bronkhit-u-detey/