Быть диктатором очень трудно

Профессор Калифорнийского Университета Дэниэл Трейсман попробовал выяснить, какой процент переходов от авторитаризма к демократии случается по воле (или хотя бы с ведома) правящих элит, а какой — вопреки им. Оказалось, первое — около 30% всех случаев, а остальное — из–за ошибок диктаторов. Каковых ошибок Трейсман насчитал шесть видов:

1. Высокомерие–1, выражающееся в игнорировании предупреждений, (в т.ч. в неэффективном использовании репрессий) и часто заканчивающееся для своего обладателя свержением в результате массовых восстаний. Например, бесславный конец правления Луи–Филиппа во Франции в 1848 году. Этот вид ошибки диктатора объясняет 13–17% случаев демократизаций.

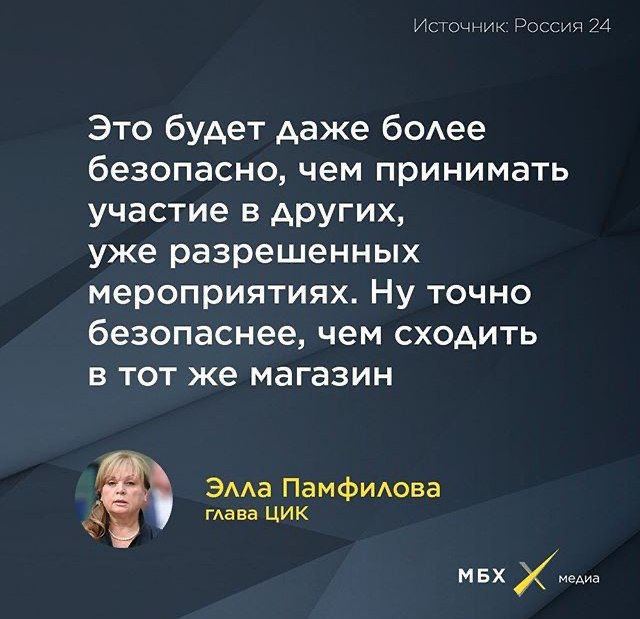

2. Высокомерие–2, проявляющееся в объявлении диктатором национальных выборов или референдума в поисках подтверждения своей обширной поддержки и заканчивающееся поражением на этих самых выборах или референдуме. Классическим примером такой ошибки демократизации являются действия Пиночета в Чили в 1988 году. Этот вид ошибки ответственен за 24–29% демократизаций.

3. Военная авантюра: диктатор начинает войну и проигрывает. Это довольно редкий случай ошибки демократизации (6–9% случаев), случившийся, например, с диктатором Аргентины Лепопольдо Галтьери в 1982 году, когда он по ошибке решил захватить Фолклендские острова.

4. Скользкая дорожка, на которую ступает диктатор, потерявший контроль над инициированными им же частичными реформами. Это самый популярный вид ошибки диктатора, приведший к демократизации 30–34% всех изученных стран. Хрестоматийный пример – Горбачев.

5. Довериться предателю. Когда авторитарная элита передает власть в руки лидера, оказавшегося впоследствии скрытым демократом, как, например, Хуан Карлос и Адольфо Суарес в Испании. К таким ошибкам демократизации относятся 7–10% всех случаев.

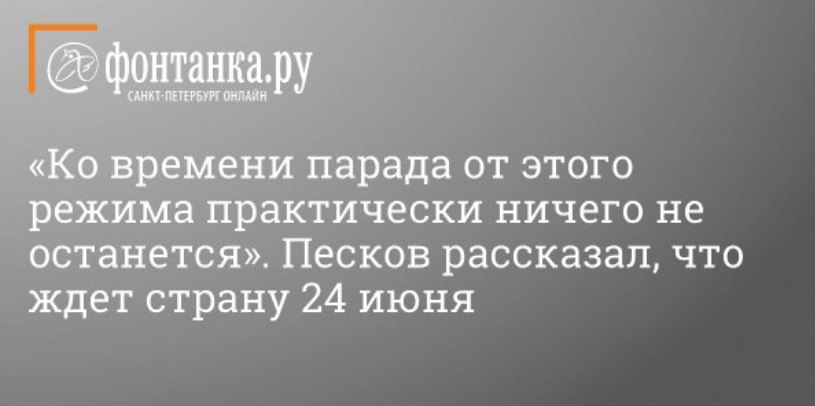

6. Контрпродуктивное насилие, которое возникает тогда, когда репрессии провоцируют новый, более масштабный виток недовольств. Так случилось, например, с режимом Хуссейна Эршада в Бангладеше в 1990 и в Украине в 2013. В целом, это довольно частая ошибка, объясняющая 12–15% демократизаций.

Трейсман предлагает также классификацию причин этих ошибок:

– общечеловеческие когнитивные искажения,

– некоторые патологические особенности диктаторов,

– проблемы авторитарной окружающей среды.

И поясняет:

К присущим всем людям ошибкам восприятия относятся сверхоптимизм; сверхуверенность; редукция когнитивного диссонанса; эффект страуса и иллюзия контроля. Кроме того, «профессиональной болезнью» диктаторов является высокомерие, самоизоляция (прежде всего от плохих новостей и критики) и предрасположенность к предрассудкам (внушительное число авторитарных правителей при принятии государственных решений советовались с гадалками, астрологами и другими шарлатанами). К тому же, не стоит забывать, что лишенные возможности безопасного выхода на пенсию, диктаторы физически и умственно дряхлеют, при этом продолжая командовать странами. Мао, например, в последние свои годы еле–еле говорил, а Салазара хватил удар при исполнении государственных обязанностей.

Наконец, даже если диктатор смог удержаться от всего вышеперечисленного, нельзя сбрасывать со счетов губительное влияние авторитарной среды, а именно: опросам общественного мнения в диктатурах нельзя доверять. Даже если все посчитано правильно, опрашиваемые могут скрывать истинные предпочтения.

Итог этого исследования: быть диктатором очень трудно. Поэтому удивительно не то, что диктаторы нет–нет, да и допускают демократизацию по ошибке, а то, что такие ошибки не случаются сплошь и рядом.