Size: a a a

2018 April 04

Чисто я на прошлых выходных

Афиша еда юморит

“Мы живет в эпоху Бузовой. Эпоху перемен». Бузова на пресс-конференции в Ритце сообщила о создании своей криптовалюты BuzCoin и it-проекта BUZAR 🤷♀️

Грустная история про бывшего CEO Urban Outfitters (это сеть таких типа хипстерских шмоточных магазинов), который не может продать свой 5-этажный таунхаус на Манхеттене — хотел за $17M, а сейчас уже ВСЕГО ЛИШЬ $12.8M просят.

Зато можно посмотреть, как выглядит жилье человека, который ВЫШЕЛ В КЭШ.

ny.curbed.com/2018/4/2/17189270/urban-outfitters-ceo-nyc-townhouse-resale

Зато можно посмотреть, как выглядит жилье человека, который ВЫШЕЛ В КЭШ.

ny.curbed.com/2018/4/2/17189270/urban-outfitters-ceo-nyc-townhouse-resale

Наверняка вы встречали на товарах надписи типа «не тестировалось на животных» или другие, указывающие на то, что при изготовлении продукта никто не (по)страдал и потребитель может использовать его без угрызений совести. Конечно, такие нюансы важны исключительно для обеспеченных жителей первого мира, у которых есть выбор и которые могут себе позволить переплачивать за такие вещи.

Тем не менее, идея об этичном потреблении появилась очень давно. В XVIII веке в Великобритании началась активная общественная кампания за отмену рабства. На самом острове рабства, конечно, давно не было, а вот в колониях оно процветало. Британские корабли везли рабов, купленных в Африке, в вест-индские колонии (острова Карибского моря, Багамские острова и т.д.) для работы на плантациях сахарного тростника. Затем корабли возвращались в метрополию с грузом сахара. В результате одним из аспектов общественной борьбы за отмену рабства стал бойкот сахара, добытого рабским трудом.

В британских домах, управляемых продвинутыми хозяйками, появились сахарницы с надписями, сообщающими, что здесь едят только сахар из колоний, в которых нет рабов, например, из Индии. Утверждалось, что каждые шесть семей, отказавшиеся от вест-индского сахара, освобождают одного раба. В результате доходы торговцев таким сахаром упали чуть не вдвое.

Наконец, в 1807 году правительство запретило британским кораблям перевозить рабов, а в 1838 рабство было окончательно запрещено на всех территориях, подвластных Великобритании (США в число этих территорий уже давно не входили).

Конечно, были и те, кто использовали искреннее возмущение рабством в своих интересах. Британская Ост-Индская компания продавала свой сахар вдвое дороже, чем стоил вест-индский, а чтобы сердобольные граждане охотнее раскошеливались, в рекламных буклетах приводилась статистика смертности рабов на плантациях. Запрет на перевозку рабов в 1807 году был продиктован в первую очередь политическими соображениями: Британия таким образом перекрыла кислород французским колониям. Тем не менее, результат был получен.

Тем не менее, идея об этичном потреблении появилась очень давно. В XVIII веке в Великобритании началась активная общественная кампания за отмену рабства. На самом острове рабства, конечно, давно не было, а вот в колониях оно процветало. Британские корабли везли рабов, купленных в Африке, в вест-индские колонии (острова Карибского моря, Багамские острова и т.д.) для работы на плантациях сахарного тростника. Затем корабли возвращались в метрополию с грузом сахара. В результате одним из аспектов общественной борьбы за отмену рабства стал бойкот сахара, добытого рабским трудом.

В британских домах, управляемых продвинутыми хозяйками, появились сахарницы с надписями, сообщающими, что здесь едят только сахар из колоний, в которых нет рабов, например, из Индии. Утверждалось, что каждые шесть семей, отказавшиеся от вест-индского сахара, освобождают одного раба. В результате доходы торговцев таким сахаром упали чуть не вдвое.

Наконец, в 1807 году правительство запретило британским кораблям перевозить рабов, а в 1838 рабство было окончательно запрещено на всех территориях, подвластных Великобритании (США в число этих территорий уже давно не входили).

Конечно, были и те, кто использовали искреннее возмущение рабством в своих интересах. Британская Ост-Индская компания продавала свой сахар вдвое дороже, чем стоил вест-индский, а чтобы сердобольные граждане охотнее раскошеливались, в рекламных буклетах приводилась статистика смертности рабов на плантациях. Запрет на перевозку рабов в 1807 году был продиктован в первую очередь политическими соображениями: Британия таким образом перекрыла кислород французским колониям. Тем не менее, результат был получен.

В Музее Лондона есть экспозиция London, Sugar & Slavery. Это один из экспонатов: сахарница с изображением раба, напоминающая, какой ценой достается сахар

Вообще по той же причине предлагаю своим читателям отказаться от кокаина: не забывайте, что его производство — это уничтожение дождевых лесов и биоразнообразия, а так же кровь, смерть, боль и горе в каждом грамме.

Недавно писал в КС о дискриминации при приёме на работу людей с тату на лице и кистях. Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных из таких, но принят на работу воспитателем в "Школу Росатома"

Блядь особенно на руке изящный блэкворк хаха

Я думал он газету Антенна читает(

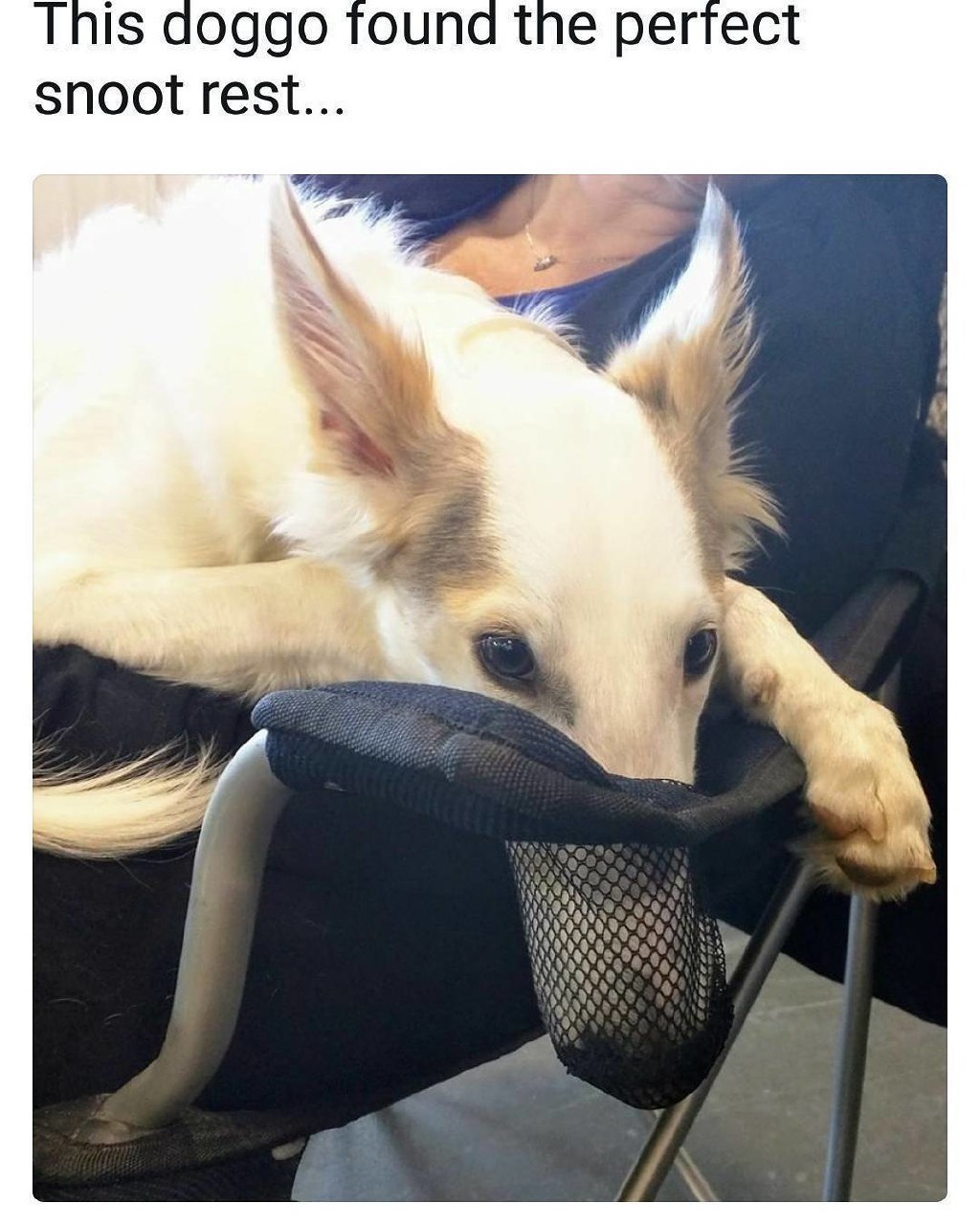

это я после выходных даю хоботу немножко отдохнуть

Любимым певцом Рамзана Кадырова является гей Николай Басков. Первым мужчиной-покровителем тенора стал спикер Госдумы Геннадий Селезнев. Затем Николай сошелся с сенатором Борисом Шпигелем, осужденным на 3 года за развращение мальчиков. Его дочери Светлане Басков соврал о том, что «излечился», и позвал замуж. Брак быстро распался. По словам продюсера певца Рашида Дайрабаева, Басков рассказывал жене о невозможности исполнения супружеского долга из-за занятости сложными концертами и сбегал при каждой возможности в гей-клуб. В своих интервью Дайрабаев сетовал на «нулевой интеллект» героя #Tatler, описывал «голубые вертепы до 4 утра» с участием Николая и жаловался на то, что его подопечный — «самый закомплексованный гей»

Охота голубой вертеп до 4 утра, а не вот это вот все(