Size: a a a

2018 October 22

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:

ЛЕВЫЕ СИЛЫ УКРЕПЛЯЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

20-21 октября координатор Левого Фронта Сергей Удальцов вместе с московскими товарищами посетил Нижний Новгород и Бор https://www.leftfront.org/?p=9108

ЛЕВЫЕ СИЛЫ УКРЕПЛЯЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

20-21 октября координатор Левого Фронта Сергей Удальцов вместе с московскими товарищами посетил Нижний Новгород и Бор https://www.leftfront.org/?p=9108

Мы решили посчитать, сколько живут в России известные политики, у которых, очевидно, лучше доступ к медицине, в среднем больше возможностей хорошо питаться и отдыхать, а если они и пьют, то уж явно не боярышник. В результате исследования средняя продолжительность жизни у мужчин-политиков в России получилась 65,9 лет. Выводы делайте сами… https://www.leftfront.org/?p=9135

2018 October 23

Эдвин Эрих Двингер "НА КОЛЧАКОВСКОМ ФРОНТЕ":

"...Часам к десяти прискакал назад Илья с пленником. — Меня прислал Вереники, — сказал он тихо. — Костя поймал... Девичье лицо его не выказывало никакой радости, глаза глядели, словно сквозь влажную кисею. — Интеллигентный человек, — добавил он полушепотом. — Я с ним всю дорогу разговаривал. Жалко его...— Он повернул коня, нежно похлопал его: — Ну, мне пора на линию. Прощай, Веньямин! Я веду пленника к вагонам, выискиваю местечко, где никто не подслушает, велю ему сесть со мною рядом. Это еще молодой человек с крепким подбородком и высоким выпуклым лбом. Он не сводит глаз с цепи холмов, за которой щелкают выстрелы. По руке, повыше локтя, у него сочится кровь из огнестрельной раны. Слева у него какой-то красный значок. В умных глазах выражение, какое бывает у человека, когда он видит свой конец. Я ему даю папиросу. Он не принимает, вежливо благодарит. — Можешь брать спокойно, — говорю я: — я у тебя ничего не собираюсь выуживать... Он бегло улыбается, берет папиросу, закуривает.

— А какой у тебя, между прочим, чин?

— Командир роты, — отвечает он коротко, но не грубо.

— Офицером был?

— Нет, фельдфебелем, старшим.

— В царской армии наверно выслужился?

— Да, произвели в унтеры в царской армии, на войне.

— Но... как же ты мог тогда стать большевиком?— удивленно спросил я. Он опустил углы рта, как-то чудно повел рукой.

— Эх! — проговорил он тихо.— Вы спрашиваете? Да, вы должны спрашивать... Ведь вы не знаете, как нам жилось... Я из горнозаводского края, родился на свет в бараке... Отец работал, мать рожала... С тринадцати лет я стал катальщиком... знаете? Работал с утра до вечера... А кроме этого только и было, что девки да водка... Никогда не видел цветов, не видел ни одного дерева. Только уголь, шахты, грузы... Когда нас подымал гудок, стояла еще ночь; когда мы выходили из забоя, уже снова была ночь... А по воскресеньям я спал от усталости...

Я долго молчал.

— Я тебя понимаю, — сказал я наконец. — Ох, я отлично тебя понимаю... Но зачем же, — спрашиваю я дальше, судорожно подыскивая, чем бы сломить его правоту, пошатнуть его позицию, — зачем вы запираете церкви? Зачем вы преследуете духовенство? Зачем глумитесь над религией?

Он улыбнулся.

— Если мы ее сохраним, мы никогда не достигнем цели, — сказал он, помолчав. — Почему все цари и короли связывали себя с богом, почему они были всегда «божьей милостью» самодержцы? Чтобы никто не дерзал усомниться в их непогрешимости... Это делало их неприкосновенными, никто не смел нападать на них... Ах, подумать только! Мы, красные, должны рассеять мечты о наградах на том свете... И только когда мы, русские, уверимся, что эта земля — всё и нет никакого загробного мира, только тогда мы приложим все силы к тому, чтобы в этом мире добиться как можно большего. Это — первое условие, краеугольный камень...

Я все больше удивлялся. «Неужели он и в самом деле прижал меня к стене?» — думал я.

— Да, — сказал я, терзаемый его доводами, — но к чему же разрушать все, без разбору? Ведь есть же многое, что...

— Нет, — перебил он меня, — ничего нет! Только если снести совершенно и выстроить наново дом, где завелся грибок, — только этим и можно помочь беде. Капитализм — грибок, которым заболела вся земля... Керенский, впрочем, дал буржуазии достаточный срок, чтоб исправиться. Она этого не сделала, продолжала преспокойно погрязать в болоте. Чего же!..

Что я мог ответить?

— А все-таки, — сказал я наконец, — если вот так, насильственным образом...

Он рассмеялся презрительно, показав все зубы.

— Лежишь в земле, — сказал он, — скованный, голодный, изнуренный... Молишь: отпустите, ослабьте хоть немного — немного воли и чуть побольше хлеба... Но нет, только смеются над тобою, еще пуще притесняют... Что ж тут удивительного, если ты вдруг напряжешь мускулы, пока не разорвешь цепи... и вырвешься... и у тебя красно в глазах!..

Его пальцы сжались, умное лицо исказилось от возбуждения.

— Так было с нами, — он с силой выдавливал слова, — так мы просили милостыни сотни лет! Над нами смеялись в ответ, мы никогда не получили бы свободы... А ты спрашиваешь:

"...Часам к десяти прискакал назад Илья с пленником. — Меня прислал Вереники, — сказал он тихо. — Костя поймал... Девичье лицо его не выказывало никакой радости, глаза глядели, словно сквозь влажную кисею. — Интеллигентный человек, — добавил он полушепотом. — Я с ним всю дорогу разговаривал. Жалко его...— Он повернул коня, нежно похлопал его: — Ну, мне пора на линию. Прощай, Веньямин! Я веду пленника к вагонам, выискиваю местечко, где никто не подслушает, велю ему сесть со мною рядом. Это еще молодой человек с крепким подбородком и высоким выпуклым лбом. Он не сводит глаз с цепи холмов, за которой щелкают выстрелы. По руке, повыше локтя, у него сочится кровь из огнестрельной раны. Слева у него какой-то красный значок. В умных глазах выражение, какое бывает у человека, когда он видит свой конец. Я ему даю папиросу. Он не принимает, вежливо благодарит. — Можешь брать спокойно, — говорю я: — я у тебя ничего не собираюсь выуживать... Он бегло улыбается, берет папиросу, закуривает.

— А какой у тебя, между прочим, чин?

— Командир роты, — отвечает он коротко, но не грубо.

— Офицером был?

— Нет, фельдфебелем, старшим.

— В царской армии наверно выслужился?

— Да, произвели в унтеры в царской армии, на войне.

— Но... как же ты мог тогда стать большевиком?— удивленно спросил я. Он опустил углы рта, как-то чудно повел рукой.

— Эх! — проговорил он тихо.— Вы спрашиваете? Да, вы должны спрашивать... Ведь вы не знаете, как нам жилось... Я из горнозаводского края, родился на свет в бараке... Отец работал, мать рожала... С тринадцати лет я стал катальщиком... знаете? Работал с утра до вечера... А кроме этого только и было, что девки да водка... Никогда не видел цветов, не видел ни одного дерева. Только уголь, шахты, грузы... Когда нас подымал гудок, стояла еще ночь; когда мы выходили из забоя, уже снова была ночь... А по воскресеньям я спал от усталости...

Я долго молчал.

— Я тебя понимаю, — сказал я наконец. — Ох, я отлично тебя понимаю... Но зачем же, — спрашиваю я дальше, судорожно подыскивая, чем бы сломить его правоту, пошатнуть его позицию, — зачем вы запираете церкви? Зачем вы преследуете духовенство? Зачем глумитесь над религией?

Он улыбнулся.

— Если мы ее сохраним, мы никогда не достигнем цели, — сказал он, помолчав. — Почему все цари и короли связывали себя с богом, почему они были всегда «божьей милостью» самодержцы? Чтобы никто не дерзал усомниться в их непогрешимости... Это делало их неприкосновенными, никто не смел нападать на них... Ах, подумать только! Мы, красные, должны рассеять мечты о наградах на том свете... И только когда мы, русские, уверимся, что эта земля — всё и нет никакого загробного мира, только тогда мы приложим все силы к тому, чтобы в этом мире добиться как можно большего. Это — первое условие, краеугольный камень...

Я все больше удивлялся. «Неужели он и в самом деле прижал меня к стене?» — думал я.

— Да, — сказал я, терзаемый его доводами, — но к чему же разрушать все, без разбору? Ведь есть же многое, что...

— Нет, — перебил он меня, — ничего нет! Только если снести совершенно и выстроить наново дом, где завелся грибок, — только этим и можно помочь беде. Капитализм — грибок, которым заболела вся земля... Керенский, впрочем, дал буржуазии достаточный срок, чтоб исправиться. Она этого не сделала, продолжала преспокойно погрязать в болоте. Чего же!..

Что я мог ответить?

— А все-таки, — сказал я наконец, — если вот так, насильственным образом...

Он рассмеялся презрительно, показав все зубы.

— Лежишь в земле, — сказал он, — скованный, голодный, изнуренный... Молишь: отпустите, ослабьте хоть немного — немного воли и чуть побольше хлеба... Но нет, только смеются над тобою, еще пуще притесняют... Что ж тут удивительного, если ты вдруг напряжешь мускулы, пока не разорвешь цепи... и вырвешься... и у тебя красно в глазах!..

Его пальцы сжались, умное лицо исказилось от возбуждения.

— Так было с нами, — он с силой выдавливал слова, — так мы просили милостыни сотни лет! Над нами смеялись в ответ, мы никогда не получили бы свободы... А ты спрашиваешь:

«Через насилие?», говоришь: «Что выйдет хорошего из насилия?» Нет, добром ничего не добьешься, потому что за добро не бывает награды... А если и насилие ни к чему не приведет, все же оно дало нам больше, чем когда-либо нам давало наше доброе поведение, — когда мы пресмыкались, клянчили, были паиньками...

Через час Вереники велел двум казакам удушить его. Последние слова его были: «Вы можете заткнуть горло мне, но не революции! За меня восстанут тысячи и поступят с вами так, как вы поступаете со мною! Пробуждение человечества надвигается...»

Я всю ночь не сомкнул глаз. Все видел его перед собою. Все слышал его голос."

Через час Вереники велел двум казакам удушить его. Последние слова его были: «Вы можете заткнуть горло мне, но не революции! За меня восстанут тысячи и поступят с вами так, как вы поступаете со мною! Пробуждение человечества надвигается...»

Я всю ночь не сомкнул глаз. Все видел его перед собою. Все слышал его голос."

Сторонники Путина уже готовятся к переезду

Сергей Удальцов: Никто нам рот не заткнет — это их большое заблуждение https://dailystorm.ru/vlast/sergey-udalcov-nikto-nam-rot-ne-zatknet-eto-ih-bolshoe-zabluzhdenie

2018 October 24

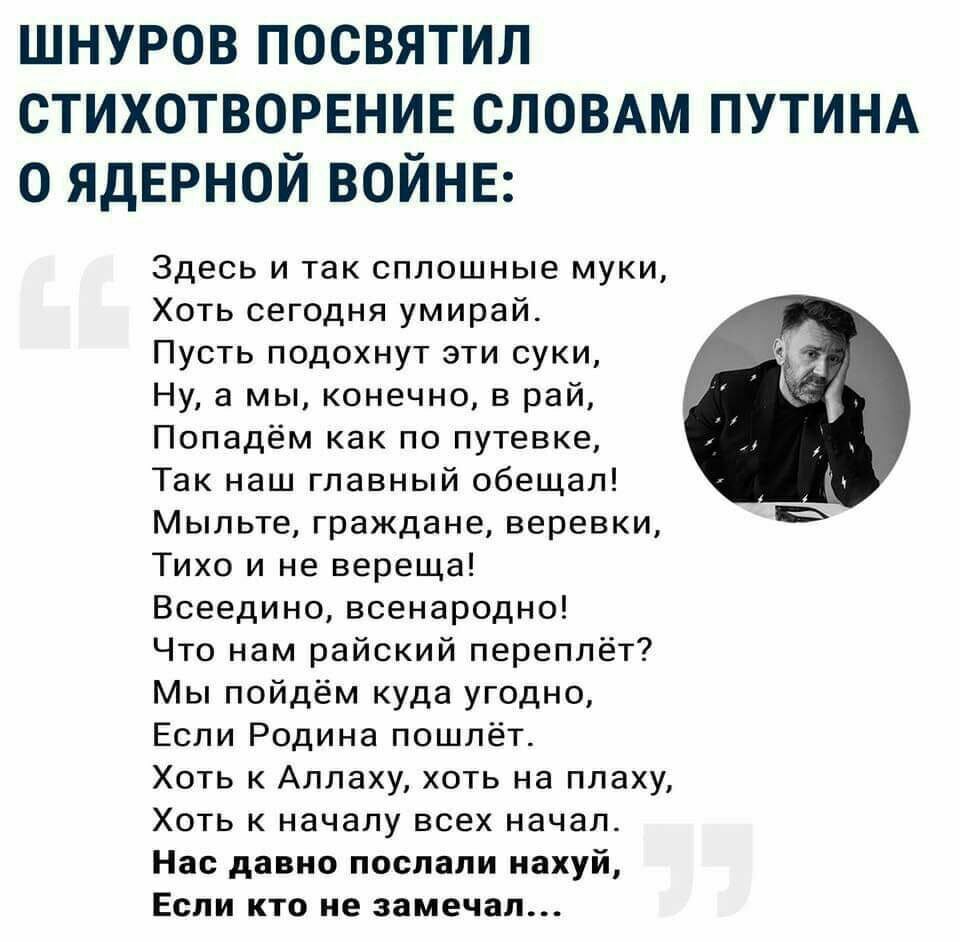

Сергей Удальцов: КТО ХОЧЕТ В РАЙ ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ?

Новый выпуск программы «Разговор по сути»

https://www.youtube.com/watch?v=tgMe_Kqm2tI

Новый выпуск программы «Разговор по сути»

https://www.youtube.com/watch?v=tgMe_Kqm2tI

Товарищи! В пятницу 26 октября состоится рассмотрение апелляции на административный надзор Сергея Удальцова. Напомним, что суд первой инстанции назначил ему надзор на 3 года, с запретом посещать политические акции и выезжать из Москвы. Приходите поддержать, если есть возможность. Сбор будет в 14.00, центр зала м. Преображенская площадь. Начало суда - в 14.30, апелляционный корпус, зал 363/373. Также можно будет забрать стикеры к 7 ноября. Ждем вас!

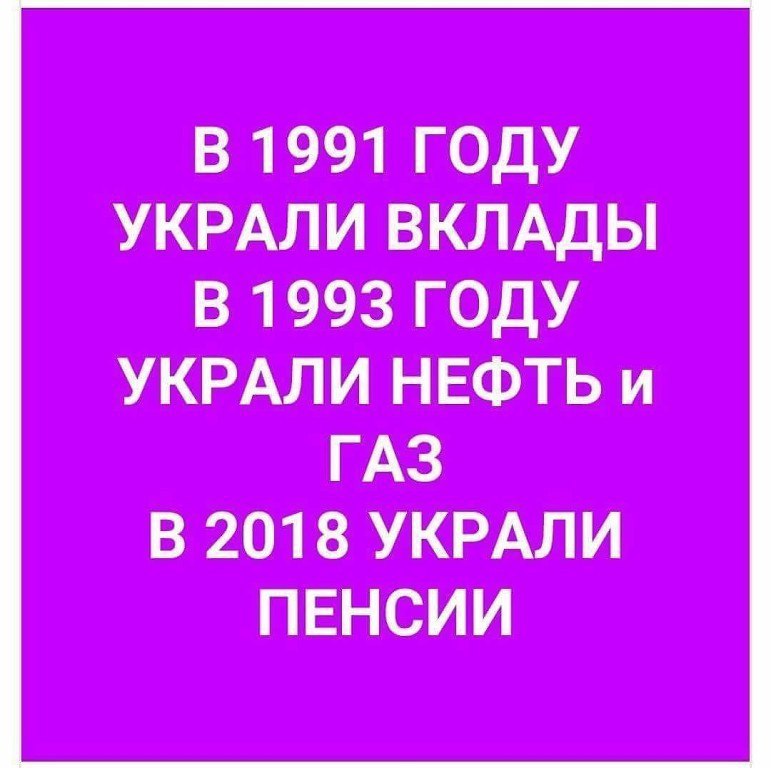

Достижения власти после распада Советского Союза

2018 October 25

Товарищи из КПРФ сообщают.

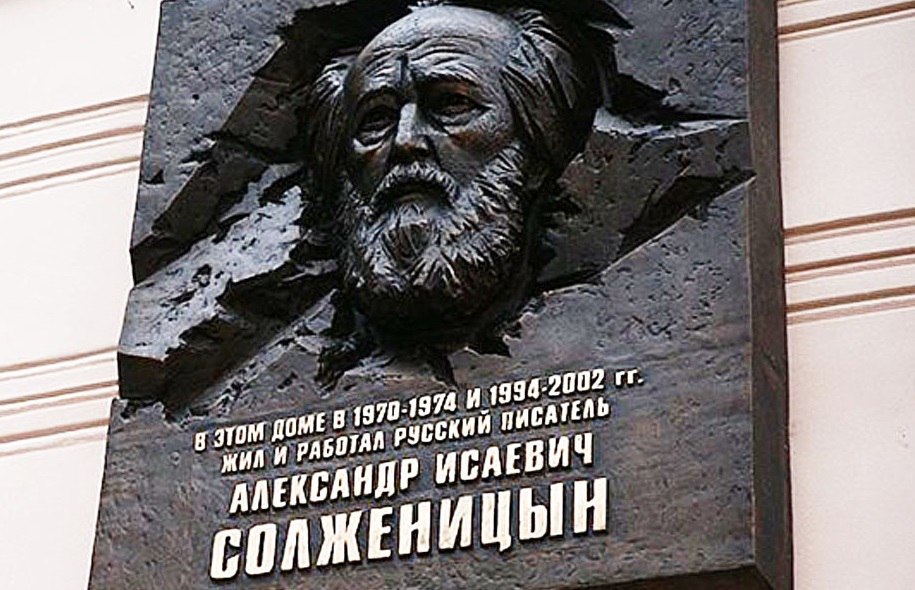

25 Октября, пройдёт митинг против установки памятника, антисоветчику и предателю родины - Солженицыну!

С 19:00 до 20:00 на площадке у дома 2 по улице Нижняя Радищевская (дом русского зарубежья им. солженицина) ст.м Таганская.

Митинг согласован.

Скажи нет увековечиванию лже героев и предателей!

Солженицын предатель родины:

https://youtu.be/n2T5cUXG2wI

Солженицын предлагает уничтожить советский союз и нас с вами:

https://youtu.be/tUbGn_8TwQw

25 Октября, пройдёт митинг против установки памятника, антисоветчику и предателю родины - Солженицыну!

С 19:00 до 20:00 на площадке у дома 2 по улице Нижняя Радищевская (дом русского зарубежья им. солженицина) ст.м Таганская.

Митинг согласован.

Скажи нет увековечиванию лже героев и предателей!

Солженицын предатель родины:

https://youtu.be/n2T5cUXG2wI

Солженицын предлагает уничтожить советский союз и нас с вами:

https://youtu.be/tUbGn_8TwQw

7/11. ДЕНЬ РЕВОЛЮЦИИ. ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ! Общероссийская акция протеста https://www.leftfront.org/?p=8878

2018 October 26

Без Путина у нас станет как в 90-е, а с Путиным мы окажемся в Раю. Что выбираешь ты?

Футбольный клуб «УФСИН-Воркута» в следующем сезоне усилит состав Кокориным и Мамаевым. Переговоры по переходу ведутся с ГСУ МВД РФ.