Доширака в Москве XIX века не было, но часто перекусывали на ходу.

Купцы и офисные товарищи могли заказать себе горшок щей, не выходя из лавки. Специальные повара носили завернутые в одеяло огромные сосуды с первым блюдом. В корзинке торговцы держали отдельные миски, столовые приборы, хлеб. Порция горячего стоила 10 копеек. Купец обедал и оставлял посуду на полу. После трапезы повар вновь проходил по рядам, собирал пустые тарелки и протирал их тряпкой.

Разносчики сновали по рядам со скоростью кометы. Петр Вистенгоф жаловался: «Вдруг неожиданно пролетит мимо вас, как угорелый, верзило с большим лотком на голове и отрывисто прокричит что-то во все горло… Я, сколько ни бился, никак не мог разобрать, что эти люди кричат, а как товар покрыт сальною тряпкою, то отгадать не было никакой возможности… От купцов уже узнал я, что это ноги бараньи, или «свежа-баранина», разносимая для их завтрака».

У женщин с удовольствием покупали блины. Редкие залетные финны торговали крендельками из Выборга.

Москвичи любили «погонять чаи» в многочисленных трактирах, но и тот, кто спешил по службе, мог заскочить в любое заведение за «фастфудом» – за стойкой обычно торговали воблой, рубцом (желудком с начинкой), квашеной капустой, баранками, щековиной, печенью. Если времени хватало, но денег было немного, москвич заглядывал в кухмистерскую или харчевню - их можно сравнить с нынешними столовыми. Пара блюд на первое, щи, лапша, несколько горячих деликатесов вроде каши или картошки с мясом. Вечером нераспроданную кашу обычно выбрасывали, поэтому последние посетители требовали ее от пуза, по принципу «сколько съешь».

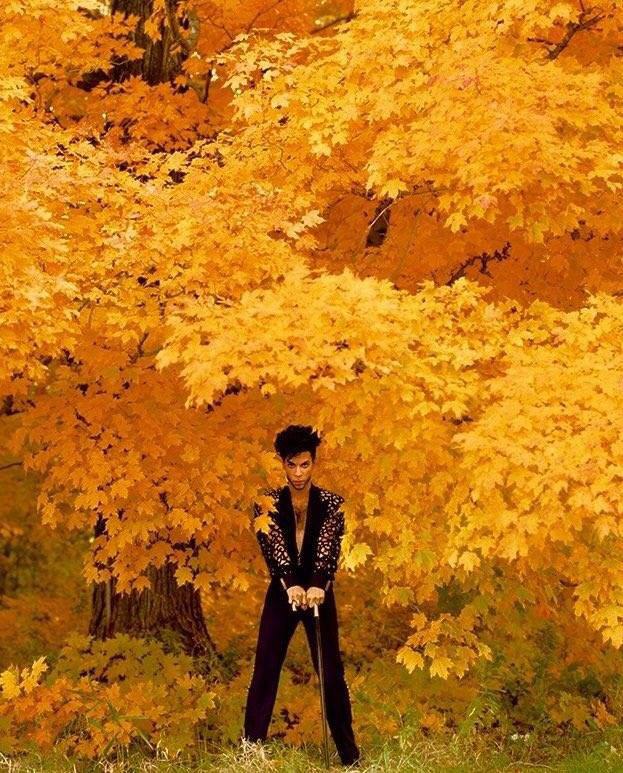

Летом гулявшие в Сокольниках и Петровском парке устраивали чаепития прямо на лужайке. Предприимчивые крестьяне ставили на стол самовары и предлагали к чаю сытную закуску.